Mi nombre es Asaf. No soy un rey, ni un guerrero, sólo un hombre que intenta ordenar los cánticos del santuario y, a veces, el desorden de su propio corazón. Y debo confesarles algo: durante una temporada que se me hizo eterna, mi fe estuvo a punto de naufragar. No por un dolor propio, sino por una visión que me envenenaba los ojos cada mañana.

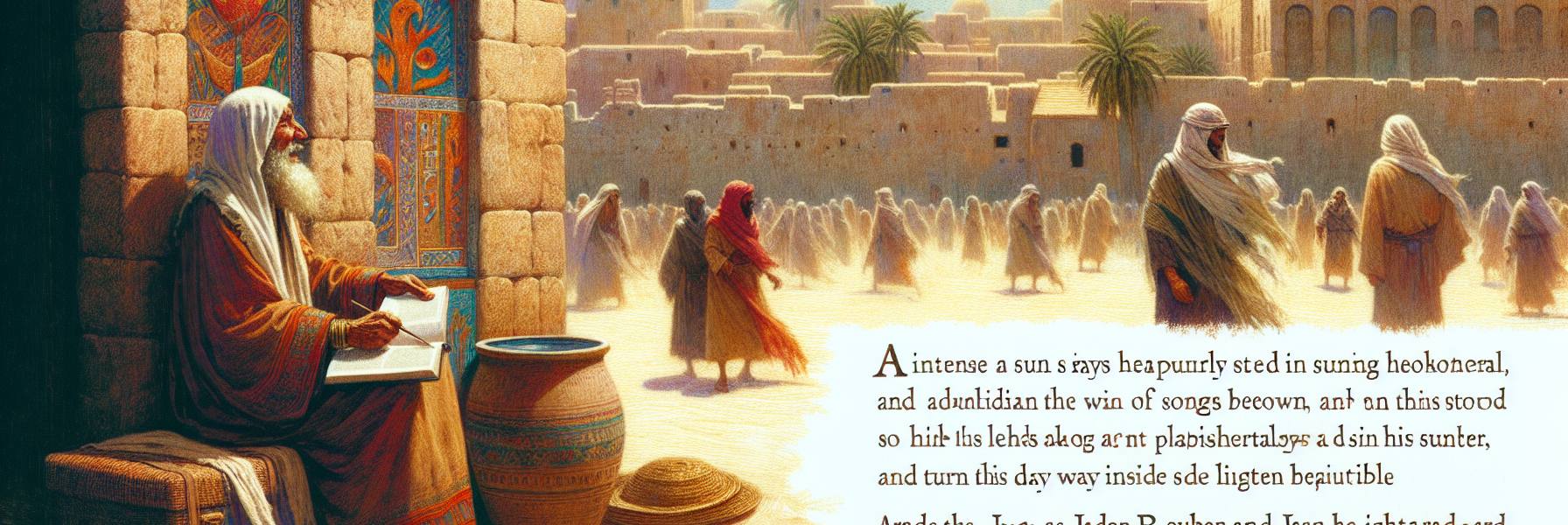

Salía a la plaza, al mercado, y allí estaban ellos. Los impíos. No me refiero a la gente común con sus flaquezas, sino a aquellos cuyo corazón es una fortaleza de arrogancia. Los veía y mi espíritu se agriaba. Parecían tallados en bronce, sus cuerpos sanos y lustrosos, sin las marcas de la preocupación. Sus ropas eran un alarde de tintes costosos, y sus risotadas resonaban, libres y grasas, como si el mundo entero fuera un festín preparado sólo para su paladar.

No conocían la cadena de la desgracia. Sus pasos eran firmes, sus empresas florecían sin aparente esfuerzo. Observaba cómo aplastaban al débil con la fría eficacia de una piedra de molino, cómo sus palabras envenenaban pozos y reputaciones, y luego, cómo se levantaban, se sacudían el polvo de las manos y seguían su camino, más prósperos que antes. Hacían de la violencia un arte y de la opulencia, su estandarte. Y lo peor de todo: se burlaban del cielo. «¿Cómo va a saberlo el Altísimo? ¿Acaso hay conocimiento en el Excelsio?», decían con una sonrisa descreída. Y la gente, viendo su éxito, los admiraba, les bebía las palabras. Era como si hubieran descubierto el verdadero secreto del universo, y ese secreto era la crueldad pragmática.

Y yo, ¿qué? Me levantaba al alba para purificarme, para meditar en la ley. Mis manos, callosas por el arpa y el papiro, no amasaban riquezas. En silencio, cargaba con un dolor sordo y constante, como una piedra en el pecho. Cada madrugada me encontraba disciplinando mi alma, reprendiendo mis pensamientos errantes. Y para qué. Me sentía azotado, cada nuevo día era una corrección. Una vergüenza constante se cernía sobre mí, la sensibilidad de quien ve demasiado y soporta en silencio.

Me preguntaba, en la amargura de mi corazón: «¿De qué sirve haber guardado mi corazón puro y haber lavado mis manos en la inocencia?». Me castigaba todo el día, cada reproche era una llaga nueva. Si yo intentaba entender esto, me parecía una tarea demasiado penosa, un enigma que desgarraba el alma. Hasta que un día, crucé el umbral.

Fue al santuario del Señor. No para dirigir el coro, sino para desplomarme. Y allí, en la penumbra sagrada, ante la quietud que habla más alto que el clamor del mercado, comprendí el fin de aquellos hombres. Entendí su destino. La verdad es que los has puesto en terreno resbaladizo; los haces caer en la ruina. ¡Cómo son destruidos de repente! Acabados, consumidos por el terror. Es como un sueño, Señor; cuando despiertas, desprecias su apariencia ilusoria.

Cuando mi alma se había agriado, cuando me sentía atravesado en lo más profundo, yo era un ignorante, un animal tosco ante ti. Pero a pesar de todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha; me guiarás con tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Puede desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero tú eres la fortaleza de mi corazón, mi herencia eterna.

Los que se alejan de ti perecerán; tú destruyes a todos los que te son infieles. Pero para mí, lo bueno es estar cerca de Dios. He hecho del Señor mi refugio, para contar todas tus obras.

Ahora, cuando vuelvo a salir a la plaza y veo la farsa de la prosperidad arrogante, ya no me arde la misma bilis. Hay una tristeza, sí, y un temor sagrado. Pero sé que su esplendor es el de la hierba que se seca antes del ocaso. Mi historia, nuestra historia, es otra. Es la de caminar agarrados a una mano que no vemos, hacia una gloria que no puede marchitarse. Y eso basta. Más que suficiente.