Había un peso en el aire de Susa, un calor pesado y dorado que no era solo del verano. Daniel, ya anciano, sentía ese peso en los huesos, pero más aún en el espíritu. Habían pasado tres semanas desde que una comprensión amarga, una visión de un conflicto lejano y terrible, se había apoderado de él. No era hambre de pan lo que sentía, sino una necesidad aguda de claridad, de un sentido que trascendiera los imperios que se alzaban y caían como olas en una playa de sombras.

Por eso, aquellos veintiún días, no había probado manjar, ni carne, ni vino. El aceite para ungir su piel, símbolo de alegría mundana, tampoco había tocado su cuerpo. Su dieta fueron las lentejas simples, el pan sin levantar y el agua del río. No era un ayuno de exhibición, sino uno de lamento, una torsión de su ser entero hacia el cielo, como un arco tensado esperando la flecha de la respuesta.

El Tigris, ancho y perezoso a su paso por la llanura, brillaba bajo el sol como una cinta de metal fundido. Daniel había ido allí, quizás buscando la soledad, o quizás porque la corriente de agua le recordaba el fluir del tiempo, de las profecías, de la voluntad divina que todo lo atraviesa. Estaba con unos pocos, hombres de confianza cuyos nombres la historia no registró, pero cuya presencia silenciosa era un baluarte contra el mundo.

Y entonces, sucedió.

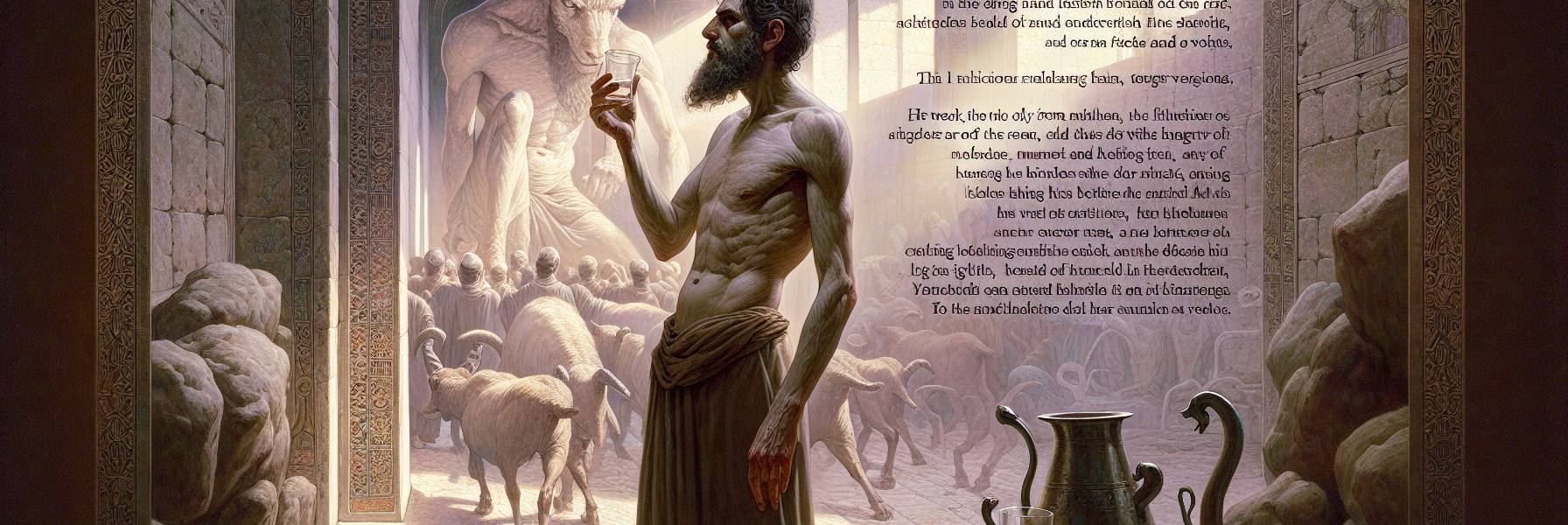

No fue un sueño. Fue una presencia que se hizo tangible en el espacio. Alzando los ojos, Daniel dejó escapar un jadeo que no llegó a ser grito. En la margen opuesta del río, una figura. ¿Cómo describir lo indescriptible? Las palabras del rollo que años después escribiría palidecen, y él lo sabía. Era como si la luz hubiera tomado una forma que la mente humana podía, a duras penas, soportar.

Su cuerpo no era de carne, sino de crisólito, esa piedra translúcida y dorada, como si un ámbar celestial lo hubiera encapsulado. Su rostro tenía la fulguración del relámpago, pero sostenida, serena y terrible. Los ojos no eran dos, sino como hornos encendidos, brasas vivas que veían a través de las edades y de la corteza del alma. Sus brazos y piernas relucían como bronce bruñido, como si la fortaleza misma se hubiera fundido en miembros. Y cuando habló, su voz no era un sonido, sino una fuerza. No salió de sus labios—¿acaso los tenía?—sino que resonó en el aire mismo, una voz como el estruendo de una multitud, como el rumor profundo de aguas caudalosas.

Daniel lo vio. Solo él. Sus compañeros no vieron la figura, pero algo vieron. Una oscuridad que no era de la noche cayó sobre ellos. No era la ausencia de luz, sino una presencia opresiva, una niebla de pavor absoluto. No vieron la gloria, pero sintieron el terror que emanaba de ella. Huyeron, despavoridos, para esconderse entre los matorrales de la ribera, dejando a Daniel solo, frente al misterio.

Y Daniel, el estadista, el visionario, el hombre de hierra voluntad, se deshizo. No hubo fuerza en él. La majestad que contempló le despojó de toda dignidad humana. El rubor de la vida huyó de su rostro, que se tornó ceniciento. Un temblor le sacudió, comenzando en las rodillas y subiendo como un terremoto hasta hacer castañetear sus dientes. No podía sostenerse. Cayó postrado, la frente contra la tierra caliente, en un desvanecimiento que no era sueño sino un colapso de los sentidos.

Mientras yacía así, inerte como un muerto, una mano lo tocó. No era la mano de fuego y crisólito, sino una que, aunque poderosa, se adaptaba a su fragilidad. Lo puso, con firmeza, primero sobre sus rodillas y las palmas de sus manos, como un niño que aprende a gatear. Luego, poco a poco, sobre sus pies tambaleantes.

La voz volvió, pero ahora era diferente. No el estruendo que partía los montes, sino un tono que, en su infinita autoridad, contenía una piedad profunda.

«Daniel, hombre muy amado», dijo. Las palabras penetraron en él como un bálsamo y como un hierro candente. «Presta atención a las palabras que voy a decirte. Levántate, porque he sido enviado a ti.»

Daniel, temblando, se irguió. Pero al alzar la vista hacia aquel ser, de nuevo la fuerza lo abandonó. Quedó mudo, la boca seca, los labios sellados por el asombro.

Entonces, algo asombroso ocurrió. La figura, el mensajero del Santo, se inclinó. Se hizo prójimo de su debilidad. Una vez más, una mano con apariencia de hombre—o que al menos adoptaba una forma que Daniel podía soportar—lo tocó, esta vez en los labios.

«No temas, Daniel», repitió, y en esa repetición había una paciencia eterna. «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido.»

Daniel, con un esfuerzo sobrehumano, logró articular un sonido. El aire pasó por su garganta contraída. «Oh, mi señor, a causa de la visión me han sobrevenido angustias, y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo puede, pues, este siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al momento me ha faltado el aliento, y no me queda fuerza.»

El ser resplandeciente lo miró con aquellos ojos de llama, y en ellos Daniel creyó ver no un juicio, sino una complicidad antigua, el conocimiento de una batalla que se libra en lugares que el ojo no ve. Y de nuevo lo tocó, infundiéndole una fortaleza que no era suya.

«No temas, hombre muy amado», dijo por tercera vez, y la paz, una paz que sobrepasaba toda lógica, comenzó a asentarse en el corazón de Daniel. «Paz a ti. Sé fuerte, sí, sé fuerte.»

Y al ser tocado, una calor nueva, una vitalidad como de río, corrió por las venas entumecidas del profeta. Respiró hondo, el aire del atardecer junto al Tigris le supo a promesa.

«¿Sabes por qué he venido a ti?», prosiguió la voz. «He de volver para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando yo haya salido, he aquí que vendrá el príncipe de Grecia. Pero te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad.»

Daniel escuchó, y en su interior el ayuno de veintiún días encontró su sentido. No era que Dios no hubiera escuchado desde el primer día. La respuesta había partido al instante, en el mismo momento en que su corazón se quebrantó. Pero había sido detenida, contestada, en los pasillos invisibles del poder.

«El príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días», reveló el mensajero, y Daniel sintió un escalofrío. Su conflicto interior, su lamento, había sido el eco terrenal de una contienda cósmica. «Y he aquí que Miguel, uno de los primeros príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte entender lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días.»

La revelación que siguió fue compleja, tejida de símbolos y sombras de reyes futuros, de guerras y alianzas, de un conflicto que se prolongaría más allá de su vida mortal. Daniel la absorbió con el rostro pálido pero firme, sostenido por la mano que lo tocaba. Comprendió que su papel no era el del guerrero en aquella batalla invisible, sino el del intercesor, el del que se mantiene en la brecha con ayuno y oración, cuyas súplicas inclinan la balanza en los reinos del aire.

Por largo rato habló el mensajero, hasta que las primeras sombras del anochecer empezaron a alargarse sobre el río. Finalmente, miró a Daniel con una expresión que el viejo profeta nunca pudo olvidar: una mezcla de solemnidad infinita y de una compasión que atravesaba los siglos.

«Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará.»

La figura comenzó a desdibujarse, no como algo que se aleja, sino como una luz que se difumina en la trama misma de la tarde. Daniel, solo de nuevo en la orilla del Tigris, sintió el silencio. Un silencio distinto. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo vasto y quieto. El terror había pasado. En su lugar, quedaba una fatiga profunda, dulce, y el conocimiento indeleble de dos cosas: que era un hombre muy amado, y que su oración, en su fragilidad humana, era un evento de consequence en los concilios del Altísimo.

Sus compañeros, pálidos y temerosos, volvieron a acercarse mucho después. No preguntaron. En el rostro transfigurado de Daniel, en la paz grave que emanaba de él, tenían respuesta suficiente. Juntos, en silencio, emprendieron el camino de regreso a Susa, bajo un cielo ahora cuajado de estrellas, cada una brillando, Daniel lo supo ahora, no con luz propia, sino reflejando, desde una distancia inmensa, el resplandor de aquel cuyo cuerpo era de crisólito y cuyos ojos eran como antorchas de fuego.