Siempre recordaré aquel verano como la estación de la sequía. No solo la sequía de la tierra, bajo un sol que parecía un escudo de bronce blanco, sino la sequía del alma. Los problemas se habían acumulado como nubes de polvo en el horizonte: rumbre de traición en la corte, informes inquietantes de las fronteras, un silencio en el palacio que pesaba más que los gritos. Yo, Etán, cantor del rey, sentía cómo la melodía se me secaba en la garganta. Las palabras de los salmos que tantas veces había entonado se me antojaban cáscaras vacías, pieles de serpiente dejadas entre las grietas de las rocas.

Fue por eso que una tarde, cuando el calor comenzaba a ceder su dominio opresivo, subí a las colinas pedregosas que miraban hacia el desierto de Judá. No iba a componer. Iba, simplemente, a escapar. El camino era áspero, y las piedras sueltas crujían bajo mis sandalias con un sonido a hueso seco. El aire, aún caliente, olía a tomillo quemado y a tierra agrietada. Llegué a un promontorio donde una gran roca, desgastada por siglos de viento, se alzaba como un mudo centinela. Me senté a su sombra, que era más una sugerencia de frescor que un alivio real, y dejé que la vista se perdiera en la inmensidad amarillenta y ondulante.

Allí, en ese silencio sólo roto por el zumbido lejano de un insecto, la desesperación me alcanzó. Era como si todo aquello en lo que confiaba –el favor del rey, la solidez de mi posición, incluso la fuerza de mi propia fe– fuera una pared de adobe que el primer aguacero serio derrumbaría. Me vi a mí mismo como uno de esos muros combados que a veces se ven en las aldeas pobres, torcido, a punto de venirse abajo. El susurro tentador de la amargura decía: “Nada es seguro. Todo es vanidad. El poder del hombre es una sombra”.

Pero entonces, mis ojos, absortos en la roca a cuya sombra descansaba, comenzaron a ver. No era una piedra cualquiera. Estaba anclada en lo profundo de la colina, parte integral de su hueso. El viento del desierto la había pulido, la lluvia rara la había surcado, pero allí seguía, inmutable. No temblaba. No se movía. Era, en medio de un mundo de polvo y cambio, una afirmación de permanencia.

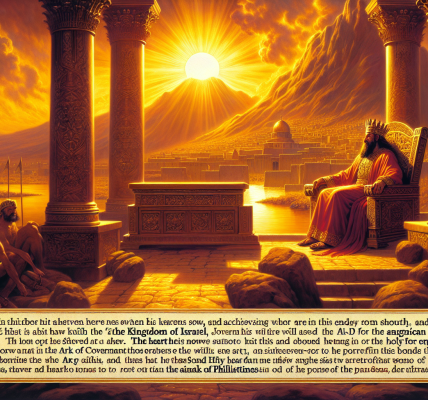

Y en mi espíritu, sediento y agrietado como la tierra a mis pies, brotó una palabra. No una palabra mía, sino una que pareció surgir de la misma roca, del mismo silencio, de la eternidad que me envolvía. Era una verdad antigua, olvidada en el bullicio de la corte, que ahora resonaba con la fuerza de un descubrimiento nuevo: “Solo en Dios halla descanso mi alma; de él viene mi salvación. Solo él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza; no habré de ser sacudido.”

La frase no vino como un canto triunfal, sino como un susurro seco y claro, como el sonido de dos piedras lisas chocando entre sí. La repetí en voz baja. “Solo en Dios…” No Dios y mi astucia. No Dios y la influencia del rey. No Dios y mi propio ingenio. Solo. Él. La roca. No un refugio *sobre* la roca, sino la roca misma como refugio. Un alivio tan profundo, tan físico, me recorrió, que apoyé la espalda contra la piedra áspera y cálida, y cerré los ojos.

Durante un tiempo, no sé cuánto, permanecí así. La ansiedad, ese animal rastrero que me mordisqueaba las entrañas, empezó a aquietarse. Ya no luchaba. Esperaba. Esperaba en silencio, como el salmo dice. Y en ese silencio, la percepción se me aguzó. Comencé a ver a los hombres como eran, desde esta nueva atalaya de quietud. Los veía subir y bajar, conspirar y alabarse, fingir lealtad y tramar traiciones. Eran como un soplo, como una sombra que se alarga al atardecer y desaparece en la noche. Poner mi esperanza en ellos, en su poder o en su favor, era como construir mi casa sobre la línea de la sombra. Cuando el sol se moviera, todo se desvanecería.

Y las riquezas, el otro gran ídolo de Jerusalén. Las vi con una claridad despiadada. No eran más que peso inútil en la balanza de la vida. Si uno ponía su corazón en ellas, solo acumulaba ansiedad, temor a perderlas, la necesidad de vigilarlas noche y día. No había salvación en el oro, solo una carga más pesada que llevar.

El sol comenzó su descenso, tiñendo el desierto de oro y púrpura. Una brisa fresca, la primera del día, subió desde los valles trayendo un olor lejano a agua. Me levanté, y al hacerlo, puse la mano sobre la roca. Ya no era solo una piedra. Era un símbolo tangible de una realidad invisible. Mi fortaleza no estaba en la altura de la torre ni en el grosor de los muros del palacio. Estaba aquí, en lo inmutable, en lo eterno, en aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos.

El descenso lo hice con un paso distinto. La misma piedra que crujía bajo mis pies ya no hablaba de fragilidad, sino del camino firme que se recorre cuando se sabe a dónde se va. Las palabras empezaron a fluir en mi mente, no como un discurso preparado, sino como el agua de un manantial que había encontrado su cauce tras larga sequía. “Una vez habló Dios; dos veces he oído esto: Que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia; porque tú pagas a cada uno conforme a su obra.”

Esa era la última pieza. No solo era fuerte. No solo era mi roca. Era también justo y misericordioso. Su poder no era una fuerza bruta y ciega, sino el brazo de un juez fiel y de un padre bondadoso. Todo encontraba su sentido, su equilibrio, en Él.

Al llegar a las primeras casas de la ciudad, las antorchas ya empezaban a encenderse. Los mismos problemas seguían allí, esperándome. Pero yo ya no era el mismo. Llevaba dentro el peso fresco y sólido de la roca, el silencio de la colina, la certeza del salmo. No era un optimismo vano. Era una confianza forjada en el desierto, una fe que había tocado, con la yema de los dedos del alma, el cimiento sobre el cual todo lo demás podía, y debía, construirse. Saqué mi tablilla de cera y un estilo. Allí, a la luz vacilante de una antorcha en un rincón del patio, comenzó a nacer, letra a letra, el canto de la roca inquebrantable. El salmo de un alma que, habiendo estado a punto de desmoronarse, había encontrado por fin, en el silencio de Dios, su verdadero y único fundamento.