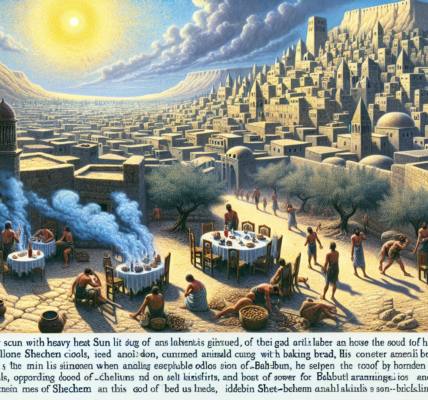

El sol de Babilonia no calentaba como el de Judea. Era un sol pesado, dorado y opresivo, que caía sobre la llanura como una losa de bronce. El polvo no era el polvo familiar de los caminos de Anatot, sino una arenilla fina y salitrosa que se colaba por todas partes: en los pliegues de la túnica, entre los dientes, en el fondo de las escudillas de barro. Y el río, el imponente Éufrates, fluía lento y traicionero, nada que ver con las aguas rápidas y cantarinas del Cedrón en primavera.

Eliasib, sentado en el umbral de su casa de adobe —no se atrevía a llamarla hogar—, observaba a sus hijos jugar con piedrecillas en la calle sin empedrar. Diez años ya. Diez largos años desde que los arrancaron de Jerusalén, desde que el estruendo de los arietes y el olor a humo cedieron el paso al silencio roto únicamente por una lengua extraña y los lamentos de los ancianos que se dejaban morir. Recordaba la promesa vana de los que decían ser profetas entre ellos, hombres de mirada febril que aseguraban que el cautiverio sería breve, que Yavé rompería sus cadenas en un abrir y cerrar de ojos. Pero los años pasaban, y Babilonia se hacía más sólida, más real, más permanente que el recuerdo cada vez más borroso de Sión.

Una tarde, cuando la luz empezaba a ponerse color de cobre, llegó la conmoción. Venía de la casa de Semaías, un hombre respetado. Había llegado un rollo, decían. Enviado desde Jerusalén. Traído por mano de dos mensajeros exhaustos, Elasá y Gemarías. El nombre de Jeremías, el profeta que se había quedado entre las ruinas, corrió de boca en boca como un susurro que oscilaba entre la esperanza y el recelo.

La comunidad se agolpó en la plaza polvorienta. El aire estaba cargado de un escepticismo amargo. ¿Qué podía decirles ahora Jeremías? ¿Más amonestaciones? ¿Más advertencias? Semaías, con manos temblorosas —no de edad, sino de emoción contenida—, desató las correas del rollo y comenzó a leer en voz alta, clara, desgarrando el crepúsculo babilónico con las palabras del hebreo ancestral.

*“Así ha dicho Yavé de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los desterrados que hice llevar cautivos de Jerusalén a Babilonia…”*

El silencio se hizo absoluto. Hasta los niños se quedaron quietos. No era el tono del juez, sino el de un padre. Eliasib sintió un nudo en la garganta.

*“Edificad casas y habitadlas; plantad huertos y comed su fruto. Casaos, y engendrad hijos e hijas; dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que paren hijos e hijas; y multiplicaos allí, y no os disminuyáis.”*

Eliasib miró sus propias manos, callosas ya por el trabajo en los canales de irrigación babilonios. Había vivido esos años a la espera, en una especie de suspenso doloroso, negándose a construir, a echar raíces, como si eso fuera una traición. Y ahora, la palabra del Señor, a través de Jeremías, les ordenaba lo contrario. No una resistencia pasiva, sino una fidelidad activa. *Vivir*. Justo aquí, en el vientre de la bestia. El mandato era tan práctico, tan terrenal, que resultaba revolucionario. No era un llamado a la rebelión armada, sino a la resistencia de la vida cotidiana.

La voz de Semaías continuó, firme ahora: *“Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar cautivos, y rogad por ella a Yavé; porque en su paz tendréis vosotros paz.”*

Rogar por Babilonia. Por esos muros altivos, por esa gente de ídolos sonrientes y crueles. Eliasib cerró los ojos. Era la orden más difícil de todas. Implicaba aceptar la soberanía de Dios incluso sobre este lugar, reconocer que su providencia los había traído aquí, no solo el capricho de Nabucodonosor.

Luego vinieron las palabras que se le grabarían a fuego en el corazón. Palabras que, con los años, repetiría a sus hijos al acostarlos, mientras el viento cálido de la llanura mecía las hojas de la higuera que finalmente había plantado en el patio.

*“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yavé, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.”*

No era una promesa de liberación inmediata. Setenta años. La cifra resonó como un golpe de martillo sobre yunque. Setenta años. Él no lo vería. Quizás sus hijos pequeños sí, ya convertidos en ancianos. Pero en esa distancia, en esa demora divina, había una promesa más profunda que la de la simple vuelta: la de una restauración del corazón. *“Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.”* El exilio, comprendió Eliasib con una lucidez dolorosa, no era solo un castigo. Era un crisol.

El rollo también traía advertencias oscuras, palabras contra los falsos profetas que los engañaban con sueños vanos, Acab, Sedequías… y una mención grave, personal, sobre un tal Semaías de Nehelam, que desde Babilonia había escrito a Jerusalén pidiendo que encerraran a Jeremías en el cepo por sus palabras. El mensaje revelaba que ninguna distancia podía escapar al alcance de la palabra verdadera de Yavé.

La reunión se disolvió en un murmullo profundo, pensativo. No hubo gritos de júbilo, ni llantos de desesperación. Fue algo más parecido a la siembra de una semilla en un terreno duro. Eliasib caminó de vuelta a su casa lentamente. Al pasar junto a un solar vacío, lo miró de otra manera. Ya no era un pedazo de tierra babilónica más. Era un lugar donde se podía cimentar algo, donde se podía plantar una vid que diera fruto en su tiempo.

Aquella noche, después de la cena, se quedó mirando el cielo estrellado, el mismo que cubría Jerusalén, pero visto desde otro ángulo del mundo.

—Padre —preguntó su hijo menor, Yaaz—, ¿volveremos algún día?

Eliasib lo tomó en brazos y señaló hacia el norte, donde imaginaba que estarían, lejanísimas, las colinas de Judea.

—No yo, hijo mío. Tal vez tú, cuando seas un hombre viejo. Pero él, Yavé, nos ha dado una tarea mientras tanto.

—¿Qué tarea?

—Vivir. Vivir bien. Y orar por esta ciudad.

—¿Orar por Babilonia? —la voz del niño era de incredulidad pura.

—Sí —respondió Eliasib, y por primera vez en diez años, una paz extraña, no exenta de nostalgia, se posó en su espíritu—. Porque en su paz, tendremos paz. Y mientras, tenemos que buscarlo a Él. Con todo lo que somos. Aquí. Ahora.

Y al decir “aquí”, su mirada ya no era la de un prisionero aferrado a un sueño del ayer, sino la de un siervo que, en medio de la tierra extraña, había recibido una carta de casa con instrucciones precisas para el largo invierno. Una carta que no hablaba solo de un futuro retorno, sino de una presencia fiel en el destierro. La promesa no estaba solo al final del camino, sino en el camino mismo, en la búsqueda de un corazón que, despojado de todo, finalmente pudiera hallar.