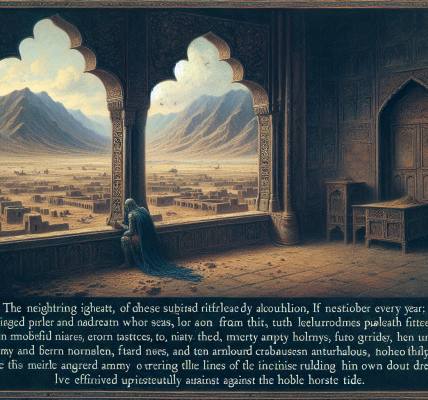

El sol, un disco de bronce cegador, comenzaba su lento descenso sobre las colinas de Edom, alargando las sombras de los viñedos hasta convertirlas en manchas púrpura y alargadas. El aire olía a polvo caliente, a tierra agrietada, y a una dulzura pesada, agria, que venía de los lagares. Allí, en las afueras de Bozra, la ciudad fortificada, se movía una figura solitaria.

No era un vendimiador. Su ropa, teñida de un rojo intenso y oscuro, como de granada madura machacada, no era la túnica clara de los trabajadores. La tela, costosa, se pegaba a sus piernas con un peso húmedo. Avanzaba con una determinación pausada, implacable, dentro del gran lagar de piedra. Y bajo sus pies, no uvas, sino algo que crujía de manera extraña, y que al reventar manchaba aún más ese rojo ya imposible en su manto. Un jugo espeso, rojo oscuro, casi negro, salpicaba hasta los tobillos.

“¿Quién es este que viene de Edom, de Bozra, con vestidos teñidos de rojo?”, podía uno preguntarse, escondido entre las sombras de una higuera silvestre. Su apariencia era majestuosa pero terrible, como la de un guerrero que vuelve de un lugar donde la batalla no fue un combate, sino una ejecución. “¿Por qué tu vestido es rojo, y tus ropas como del que ha pisado en lagar?”

El hombre, si es que podía llamársele solo hombre, se detuvo un momento. La presión de sus pies cesó, y un silencio cargado, más pesado que el calor del día, cayó sobre el lugar. Miró sus propias vestiduras, como si las viera por primera vez. Cuando habló, su voz no era un trueno, sino un sonido grave, profundo, que parecía surgir de la tierra misma.

“Yo he pisado solo el lagar,” dijo, y las palabras flotaron en el aire quieto. “Y de los pueblos no había nadie conmigo.” Era una soledad absoluta, cósmica. No un ejército a sus espaldas, ni aliados a su flanco. Solo Él, y el objeto de su juicio. “Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor; y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas.”

Pronunció “sangre” con una claridad que helaba la sangre del propio oyente invisible. No era la metáfora lírica de un poeta. Era la descripción literal, visceral, de un acto. El lagar no era para uvas; era para la injusticia endurecida, para la crueldad que había clamado al cielo desde los pedregales de Edom, el pueblo hermano que había afilado el cuchillo contra Judá en su hora más negra. Era el instrumento de una justicia tan perfecta que resultaba aterradora en su ejecución solitaria.

“Porque el día de la venganza está en mi corazón,” continuó, y ahora su mano, también teñida de rojo, se cerró con lentitud sobre el pecho, “y el año de mis redimidos ha llegado.”

Ahí estaba el núcleo del misterio, la paradoja que hacía temblar el entendimiento. El mismo pie que hollaba en furia pisaba con un ritmo que marcaba la hora de la liberación para otros. La misma mano que manchaba con sangre era la que iba a romper las cadenas. Venganza y redención eran las dos caras de una misma moneda divina, acuñada en el metal de su carácter santo. No podía existir una sin la otra. La liberación de los oprimidos exigía el quebranto del opresor incorregible.

Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a incendiar las nubes. Su expresión, por un instante, se descompuso en algo más humano, en una pena antigua y profunda. “Miré, y no había quien ayudara; y me maravillé que no hubiera quien sustentara.” La imagen surgió entonces, nítida y desgarradora: el Justo, avanzando en su obra necesaria, buscando en vano un colaborador, un intercesor, una mano que compartiera la carga terrible del juicio. No la hubo. La soledad no era solo táctica; era el aislamiento de Aquel cuya justicia es demasiado pura para los ojos humanos.

“Y me salvó mi propio brazo,” dijo, y había en esa frase un eco de tristeza infinita, mezclada con una fuerza indomable. “Y me sostuvo mi ira.”

Caminó saliendo del lagar, dejando atrás el charco espeso y oscuro. Sus huellas, rojas, quedaron marcadas en la tierra polvorienta. Se sentó, con una lentitud cansada, sobre una piedra grande y plana al borde del viñedo. La furia sagrada parecía haberse aquietado, convertida ahora en una melancolía reflexiva. Habló de nuevo, pero ahora no a un oyente imaginario, sino a la memoria, a la historia compartida.

“De los días antiguos yo soy el que hablé,” murmuró, y su voz se suavizó, tomando un tono casi nostálgico. Recordó el Mar Rojo partido, la nube de día, la columna de fuego en la noche, el agua brotando de la roca. Habló de sí mismo no como el Guerrero, sino como el Pastor que había cargado a su pueblo en brazos, guiándolo por el desierto, poniendo en ellos su Espíritu Santo para darles descanso.

“Como caballo por el desierto, no tropezaron,” susurró, y por un momento, en sus ojos pareció brillar la luz de aquellos días. Era el otro lado de la vestidura roja: el corazón de pastor, el amor primero, la paciencia milenaria.

Luego, el brillo se apagó. La sombra de la piedra lo cubría casi por completo. “Mas ellos fueron rebeldes,” dijo, y las palabras cayeron como piedras. “Y entristecieron su Espíritu Santo.” La tragedia no estaba en el lagar de Edom; la tragedia verdadera, la que encogía el corazón, estaba en esa ingratitud, en esa elección persistente del barro en lugar de la fuente. “Por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos.”

El ciclo era desgarrador: el Amor que guía, el pueblo que se aleja, el Juez que debe actuar, el Amor que se duele de su propia justicia. Todo estaba entrelazado en esta figura solitaria, manchada de rojo, sentada en el crepúsculo.

Finalmente, alzó la vista hacia el cielo, que ahora era un manto de índigo y púrpura. Y desde lo más hondo de su ser, surgió un grito, pero no de triunfo. Era un lamento. Un lamento de padre. “¿Dónde está el que hizo subir de la mar al pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en él su Espíritu Santo?”

Eran preguntas retóricas, cargadas de una agonía que trascendía los siglos. Las hacía, sabiendo la respuesta, para que el eco de su propia voz le recordara, y le recordara al mundo, el costo de todo. El costo de la redención. El precio de la santidad. El dolor de Dios.

Se levantó. Las manchas de su manto, a la luz moribunda, parecían hoyos de oscuridad absoluta. No eran solo la sangre de Edom; eran la sombra de una cruz lejana, el símbolo de un juicio que algún día, Él mismo, cargaría sobre sus propios hombros de una manera aún más profunda y solitaria.

Con pasos lentos, empezó a caminar alejándose de Bozra, dejando atrás el lagar silencioso. No iba hacia el este, ni hacia el oeste. Iba hacia la noche que caía, hacia la historia que aún debía desplegarse, llevando consigo el misterio insondable de su rostro: el Guerrero vestido de rojo, el Pastor que busca a sus ovejas, el Juez que llora por los que juzga. Un solo Dios, cuyos caminos no son los nuestros, pero cuyo corazón, marcado por la contradicción del amor y la justicia, late con un sonido que, si se escucha con atención, se parece mucho al de un llanto antiguo y eterno.

Y en la tierra, solo quedaron sus huellas, oscuras y húmedas, que la arena del desierto, poco a poco, empezó a cubrir.