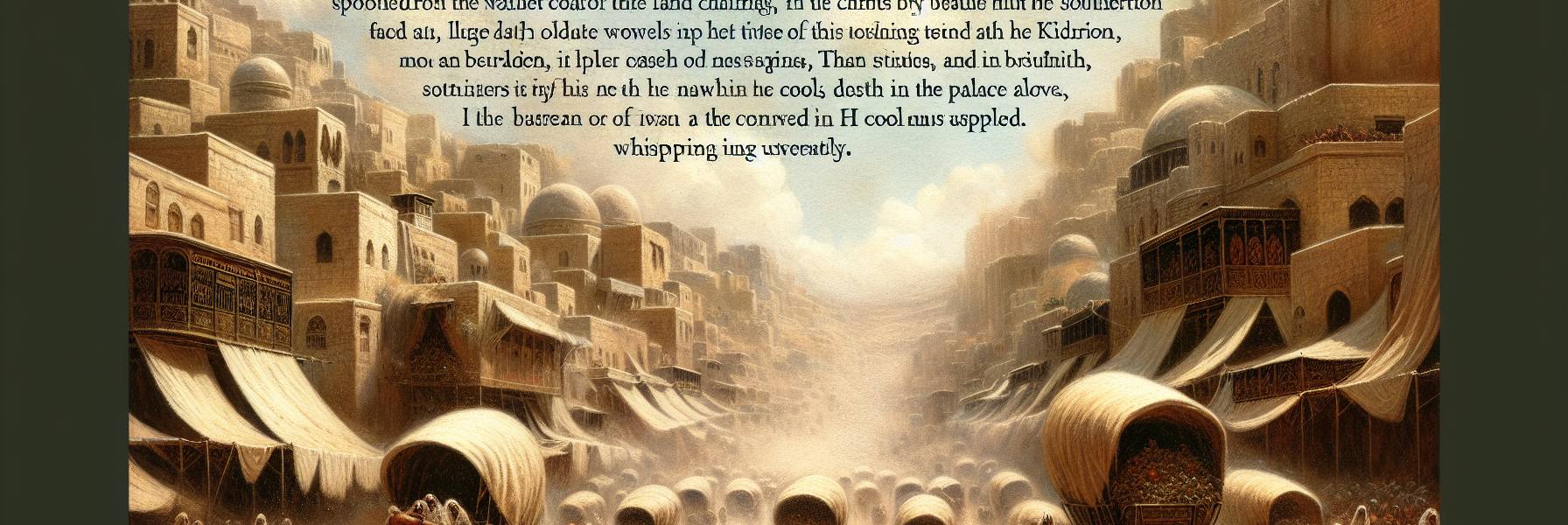

El calor en Jerusalén era del tipo que pesaba, un manto de aire inmóvil que olía a polvo caliente y a miedo. En las calles, el rumor corría más rápido que el agua en el torrente de Cedrón en invierno. Se hablaba de carros, muchos carros, relucientes de bronce y tirados por veloces corceles, formando filas interminables junto al Nilo. El faraón Taharqa, un toro guerrero, había enviado promesas. Y el rey Ezequías, con el ceño surcado de preocupación, había escuchado. En los patios del palacio y en las plazas, los hombres se agrupaban, susurrando. “Egipto es nuestro escudo”, decía uno, alisando el borde de su túnica con nerviosismo. “Sus caballos son como la arena a la orilla del mar”, afirmaba otro, con más esperanza que certeza en la voz.

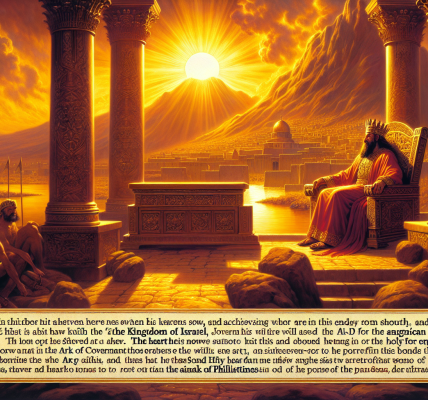

Pero en su casa de piedra, cerca de la puerta de la Fuente, el anciano Simeón no encontraba sosiego. No podía. Cada relincho lejano que su imaginación conjuraba, cada mención de aquella alianza terrenal, le hacía sentir un vacío en el pecho, un eco de antiguas palabras que ahora resonaban con fuerza atronadora en su interior. Recordaba al profeta, a Isaías, cuyo nombre era como un dardo de Yahvé. Había hablado claro, demasiado claro, frente a los mismos príncipes que ahora celebraban la embajada egipcia.

“¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda!”, había tronado aquella voz que no pedía permiso. “Se apoyan en caballos, y confían en carros porque son muchos, y en jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan a Yahvé”.

Simeón salió al tejado plano cuando el sol comenzaba a declinar, tejiendo sombras alargadas sobre la ciudad de David. Desde allí, veía las murallas, sólidas, imponentes. Hombres las recorrían, inspeccionando, preparando. Confiaban en la piedra, en el hierro, en la carne de los mercenarios que pronto llegarían. Él cerró los ojos y, en lugar del estruendo de los preparativos, intentó escuchar el silencio del que hablaba el profeta. Un Dios que no dormita, cuyo poder no era una extensión de los ejércitos, sino algo distinto, terrible y misericordioso a la vez.

“Mas también él es sabio”, murmuró para sí, recitando el resto del oráculo como un bálsamo amargo. “Traerá el mal, y no retirará sus palabras”. El Egipto en el que confiaban, ese coloso de barro cocido, caería. No por falta de poder, sino porque el brazo que realmente decidía los destinos no era el de carne. El faraón, ese hombre que se creía dios, se desplomaría, y con él, todo el que se aferrara a su falso manto. Simeón sintió un escalofrío a pesar del calor. La sabiduría de Dios a veces tenía la forma de un desastre que prevenía uno mayor.

La noche cayó, densa y llena de susurros. En la oscuridad, las certezas humanas parecían más frágiles. La imagen que Isaías había usado entonces vino a la mente de Simeón con una claridad desgarradora: Yahvé no era como un guerrero que necesita blandir la espada con furia, ni como un gigante que se cansa en la batalla. Su manera de actuar era… otra. Él descendería. Como un león sobre su presa. Un león que no se amedrenta ante la multitud de pastores que gritan, que no retrocede por sus voces. Su rugido era el juicio. Y sobre el monte Sion, su colina santa, él velaría. La defendería, la libraría. No por mérito de sus murallas, sino por su fidelidad a una promesa antigua.

Pasaron los días, cargados de expectativa y ansia. Llegaron los emisarios de Egipto, con sus vestiduras de lino fino y sus modales altivos. Las calles se llenaron de un júbilo nervioso. Se hablaba de estrategias, de movilizaciones. Simeón observaba, y en su corazón crecía una paz extraña, ajena a la circunstancia. Era la paz de quien ha decidido dónde poner su mirada. No en los carros, que eran madera y metal sujetos a la podredumbre y a la fractura. No en los caballos, criaturas hermosas y mortales que podían desplomarse por una flecha perdida.

Una tarde, mientras paseaba cerca del templo, vio a un grupo de niños jugando. Uno, más pequeño, se tropezó y cayó. En lugar de llorar, se levantó solo, se sacudió el polvo y corrió a alcanzar a los demás. Una sonrisa se dibujó en los labios ajados del anciano. “Como pájaros que vuelan”, pensó. La promesa final del oráculo. No como un ejército atronador, sino con la ligereza callada de la gracia. Yahvé protegería a Jerusalén, la libraría, la perdonaría. No por tratados, sino por pura compasión. Él pasaría de largo, como el ángel en Egipto antaño, para que los que volvieran a él, los que realmente buscaran refugio en la Roca y no en el junco quebrado del Nilo, encontraran salvación.

El viento cambió, trayendo desde el desierto un aire más fresco. Simeón respiró hondo. El miedo que había pesado en la ciudad ahora le parecía a él como una neblina que se disipaba. Los hombres seguían confiando en los caballos. Pero él, en el crepúsculo de su vida, había aprendido a ver más allá de la polvareda que levantaban los cascos. Y lo que veía era al León de Judá, agazapado no para destruir a los suyos, sino para rugir en su defensa. Y sobre la colina, una presencia silenciosa, más firme que todas las alianzas del mundo. Volverían a él, tendrían que hacerlo. Porque todo lo demás, al final, no era más que polvo que se lleva el viento del este.