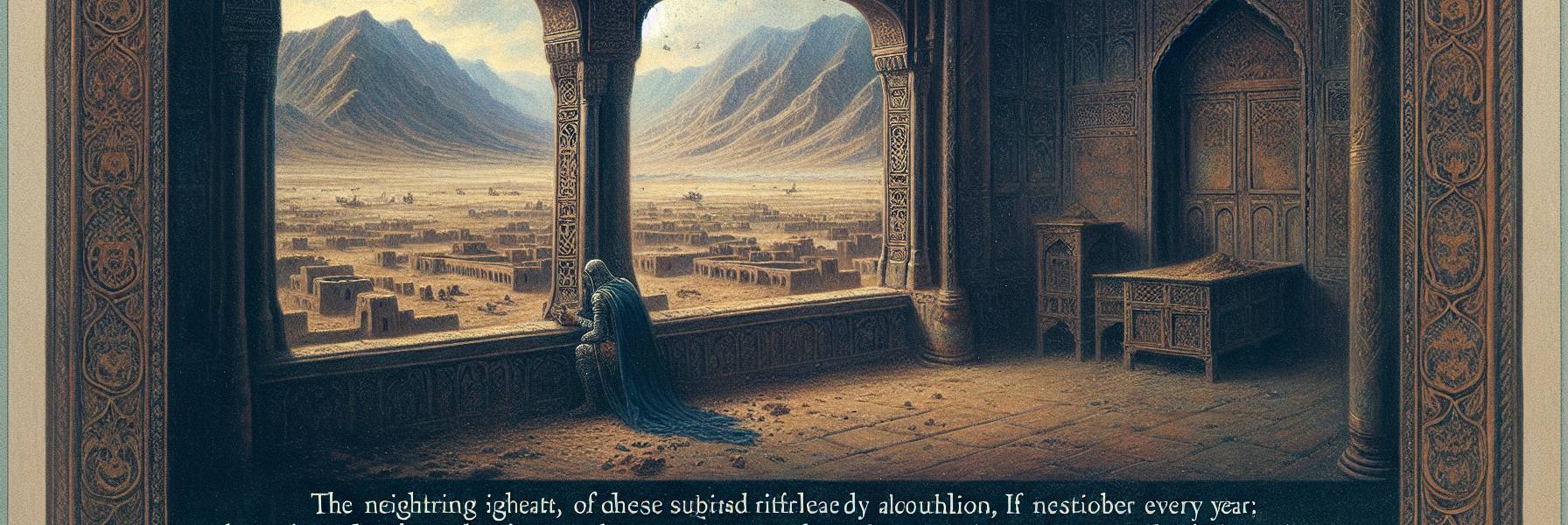

La tierra olía a polvo y a derrota. No era el olor limpio de la arena del desierto, sino el tufo rancio de un reino que se pudría desde dentro. En Samaria, las paredes de piedra del palacio guardaban un frío húmedo, ajeno al sol que golpeaba fuera. Joacaz, hijo de Jehú, se movía por los corredores como un espectro, el peso del mazo asirio sobre sus hombros finos. No era el yugo de hierro del que hablaban los antiguos profetas; era algo más sutil y corrosivo: la lenta asfixia de un pueblo que había olvidado el rostro de su Libertador.

Los altares a los becerros de Dan y Betel seguían humeando, por inercia más que por devoción. Un sacerdote anónimo, con la túnica manchada de ceniza, murmuró una vez a la sombra de una columna: “¿A quién invocamos? El nombre de Baal se quema en los labios, pero no responde. El Dios de nuestros padres… ese nombre casi lo hemos olvidado”. Joacaz lo oyó, o quizás solo fue el suspiro del viento. Pero en la oscuridad de sus aposentos, cuando el silencio era tan espeso que podía cortarse, algo se quebró. No fue una oración elocuente. Fue el gemido de un animal acorralado. “¡Oh, Señor, mira mi aflicción!”, sollozó, hundiendo el rostro en las manos. Las palabras se le atragantaban, mezcladas con vergüenza. ¿Cómo clamar al Dios cuyos mandamientos había pisoteado? Sólo le quedaba la angustia, pura y desnuda.

Y ocurrió lo inesperado. No hubo truenos, ni terremotos. Fue como si una mano invisible hubiera apartado, solo un poco, la losa que oprimía el pecho del reino. Un respiro. Las incursiones sirias, que antes llegaban con la regularidad de una plaga, perdieron fuerza. No fue una liberación gloriosa, sino una tregua modesta. Un salvador, dice el rollo antiguo. Quizás no un hombre, sino un respiro divino, una brisa de gracia en medio del pantano. Pero la costumbre es más fuerte que el agradecimiento. Los becerros de oro siguieron en sus pedestales, y la columna de Asera, su poste áspero, no fue derribada. La idolatría se había convertido en un hábito cómodo, un ritual vacío que ni siquiera consolaba.

Los años pasaron, grises. Joacaz se fue con sus padres, y su hijo Joás ocupó el trono. No el Joás de Judá, el de la historia paralela, sino otro, un hombre de carácter débil, como la madera carcomida. Reinó dieciséis años, pero su reinado no dejó huella en la memoria de las piedras. Fue entonces cuando la enfermedad, lenta y tenaz, tendió su red sobre el profeta.

Eliseo ya no era el hombre que partía aguas con un manto. Yacía en su lecho, en una casa sencilla de la capital, y el olor a enfermedad, a medicina amarga y a lámpara de aceite, llenaba la estancia. El rey Joás bajó a verlo. No movido por una fe repentina, sino por una superstición política: el hombre que había sido brazo del poder divino se moría. Había que tocar ese poder, aunque fuera por última vez. Al ver al profeta consumido, los ojos aún brillantes en un rostro demacrado, al rey se le escapó el llanto. “¡Padre mío, padre mío! ¡El carro de Israel y su gente de a caballo!”. Las mismas palabras que Eliseo gritó una vez al ver ascender a Elías. Ahora eran un lamento por lo que se iba, un reconocimiento tardío de que la verdadera defensa del reino se marchitaba en aquel lecho.

Eliseo, con un último esfuerzo de voluntad que parecía surgir de un lugar más allá de su cuerpo enfermo, dio una orden. “Trae un arco y flechas”. La orden sonó absurda en la quietud opresiva de la habitación. Joás obedeció, mecánicamente. Luego, la mano del profeta, huesuda y fría, se cerró sobre las manos del rey, guiándolas para colocar la flecha en la cuerda. “Abre la ventana que da al oriente”, susurró Eliseo. El aire de la tarde entró, llevando un rumor lejano de la ciudad. “Tensa el arco”. Y cuando la cuerda estuvo tirante, la voz del profeta, clara como una espada, cortó el aire: “Flecha de la liberación del Señor, flecha de la liberación contra Siria. Herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos”.

Era un momento denso de eternidad, un sello puesto sobre el futuro. Luego, Eliseo mandó: “Toma las flechas”. Joás las tomó, el haz de madera y plumas en su mano. “Golpea la tierra”. El rey golpeó. Una, dos, tres veces. Y se detuvo. El silencio volvió. Eliseo lo miró, y en sus ojos había una chispa de fuego sagrado, mezclada con una decepción inmensa, trágica. “Has golpeado sólo tres veces. Ahora sólo derrotarás a Siria tres veces. Si hubieras golpeado cinco o seis veces, la habrías derrotado por completo; pero ahora serán sólo tres victories.”

Fue un juicio sobre la mediocridad del alma. Joás había actuado con la timidez de quien cumple un ritual, no con la pasión de quien agarra una promesa con ambas manos. Su fe era tibia, su ambición por la liberación divina, limitada. Y la gracia se moldea a la medida de nuestra hambre.

Poco después, Eliseo murió. Lo enterraron en un sepulcro rocoso. Y llegó la primavera, con su crudeza de vida nueva. Una banda de merodeadores moabitas, quizás avistando un botín fácil, se acercó a la tierra. En el apuro de enterrar a un muerto, unos hombres vieron a los saqueadores y, presas del pánico, arrojaron el cadáver en la primera tumba que encontraron: la de Eliseo. En el instante en que el cuerpo sin vida tocó los huesos del profeta, ocurrió el último milagro, un eco póstumo del poder de Dios. El muerto revivió, y se puso en pie. No hubo testigos gloriosos, sólo el terror de los sepultureros y el silencio de la roca. Un signo mudo, potente y extraño, de que la palabra de Dios, y el hombre que la encarnó, tenían una fuerza que la muerte misma no podía contener.

Y se cumplió lo dicho. Joás, el rey de corazón pequeño, volvió a tomar las ciudades que su padre había perdido. Tres veces, como el número de sus golpes tímidos contra el suelo, derrotó a Ben-adad, rey de Siria. Fueron victorias militares, sí. Recuperó territorio, alivió la presión. Pero la liberación fue parcial, incompleta, como su fe. Siria no fue consumida. El mal menor prevaleció, porque el anhelo por el bien mayor había sido tan débil.

Así quedó la historia. Un rey que lloró, pero no se arrepintió. Un profeta que murió, pero cuyos huesos hablaron. Y un Dios que, a pesar de la idolatría pertinaz, de la fe mezquina, siguió teniendo misericordia. No la gran misericordia que arrasa enemigos y restaura glorias, sino la misericordia pequeña, paciente, que concede respiros y victorias a medias, esperando, siempre esperando, un corazón que golpee la tierra con la furia santa de quien anhela, por fin, ser libre del todo.