El sol de los últimos días de Tishri caía oblicuo sobre los muros de Jerusalén, alargando las sombras de los centinelas como dedos temblorosos que buscaran aferrarse a la piedra. Dentro de la ciudad, en la casa de cedro que Salomón había edificado, el rey Roboam descansaba sobre almohadones de púrpura, satisfecho. Habían pasado años desde que el reino se partió en dos, desde que aquella insensatez juvenil con los ancianos y los jóvenes consejeros le había costado las tribus del norte. Pero Jerusalén era suya. Judá y Benjamín le eran leales. Y, tras fortificar las ciudades y acumular riqueza, una pesada tranquilidad, como el vino espeso de Hebrón, se había asentado en su corazón. La ley del Señor, aquellos estatutos que su padre David había atesorado y que Salomón, en su sabiduría, había enseñado… comenzaban a parecerle cosa del pasado, regulaciones incómodas para un reino ya establecido.

Fue una desidia que se filtró, primero, en la corte. Los sacerdotes, ante la indiferencia del rey, aflojaron su celo. Las festividades se celebraban, sí, pero el corazón ya no estaba en ellas. Los ídolos que nunca se habían erradicado del todo en los altozanos comenzaron a recibir, de nuevo, miradas y susurros. Roboam lo sabía, y en su arrogancia creyó que un reino podía sostenerse solo con murallas y armas. Había olvidado la advertencia que le llegó en sus primeros años: “Tú te has fortalecido, pero ellos fueron más fuertes.”

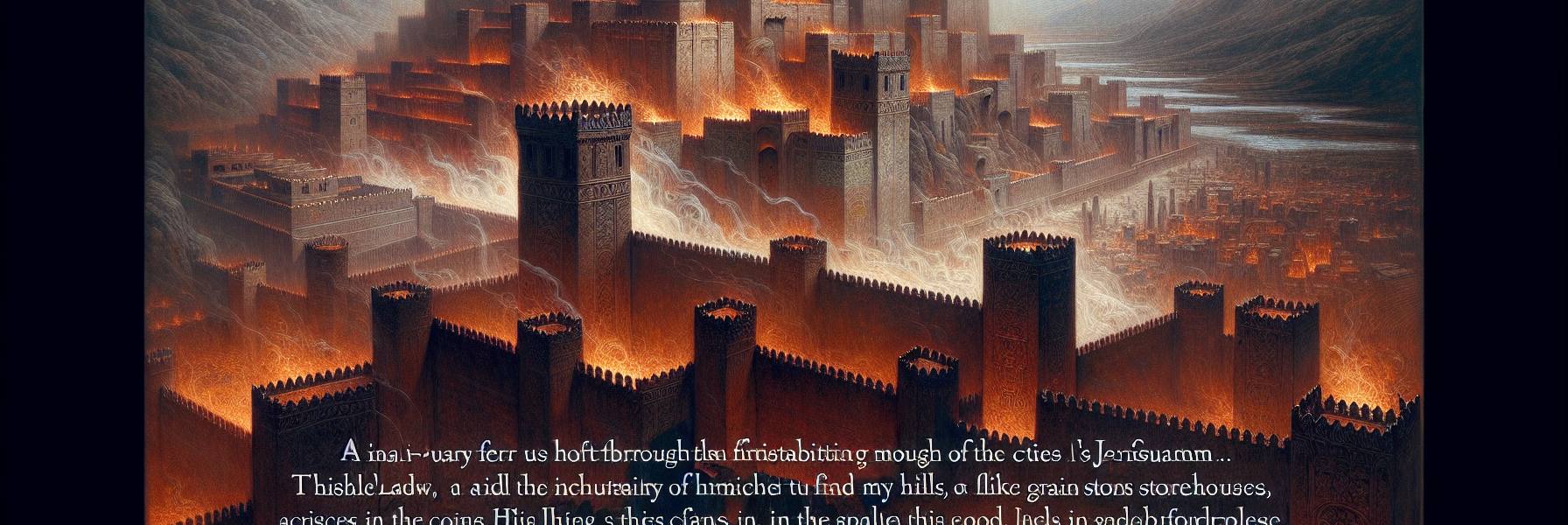

La noticia llegó con el polvo del desierto en los labios del mensajero. Shishak, faraón de Egipto, avanzaba. No era un ejército cualquiera. Era la tempestad del sur: mil doscientos carros, sesenta mil jinetes, y una multitud incontable de infantes libios, suquienos y etíopes que cubrían la tierra como langostas. Tomaban ciudad tras ciudad de las fortificadas, aquellas que Roboam había orgullosamente reconstruido. La tierra temblaba bajo el paso de aquella máquina de guerra.

En Jerusalén, el pánico, agudo y frío, reemplazó a la complacencia. Roboam, pálido, convocó a los príncipes y ancianos en la sala del trono, pero ya no había orgullo en sus rostros, solo el reflejo del miedo. Fue entonces cuando el profeta Semaías entró, sin ser llamado. No llevaba estandarte ni vestiduras llamativas. Su presencia era suficiente, un silencio denso que ocupó la estancia.

“Así dice el Señor,” comenzó, y su voz no era un grito, sino un filo que cortaba el aire viciado. “Vosotros me habéis abandonado. Por eso yo también os abandono en manos de Shishak.”

Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón del rey. No había reproche mayor, ni sentencia más clara. En ese instante, la vanidad de sus murallas, de sus tesoros, de su poderío militar, se desvaneció como humo. Roboam vio, por primera vez en años, con terrible claridad. No era Shishak su verdadero enemigo; era la justicia divina, que él mismo había desafiado con su negligencia. Junto a los príncipes, se postró. El polvo del suelo se mezcló con el fino polvo de oro de sus vestiduras. “Justo es el Señor,” murmuraron, y la frase no era una fórmula, sino un reconocimiento amargo, arrancado por la desesperación. “Él nos ha abandonado porque nosotros lo abandonamos a Él.”

Y ocurrió entonces algo en lo alto, en el ámbito donde las decisiones divinas se entrelazan con la humildad humana. La palabra del Señor volvió a llegar a Semaías, una comunicación íntima y poderosa que el profeta transmitió con ojos que ahora brillaban con un destello de compasión severa. “Se han humillado. No los destruiré. Les daré alguna liberación, y no se derramará mi ira sobre Jerusalén por medio de Shishak. No obstante, le serán siervos, para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reinos de la tierra.”

El alivio fue agridulce, un bálsamo que no curaba la herida, pero impedía la muerte. Shishak llegó a Jerusalén. No hubo batalla final en los muros. Las puertas se abrieron, no en triunfo, sino en sumisión. El faraón entró como dueño y señor, y sus ojos, acostumbrados a las riquezas de Tebas, se ensancharon ante los tesoros de la casa de Jehová y la casa del rey. Todo lo tomó. Los escudos de oro macizo que Salomón había hecho, aquellos que relucían en las ceremonias solemnes, fueron arrancados de sus lugares con manos codiciosas. Roboam, desde un rincón, observaba cómo se despojaba el esplendor de su herencia. Cada objeto que salía era un pedazo de su historia, un fragmento del favor divino, ahora perdido.

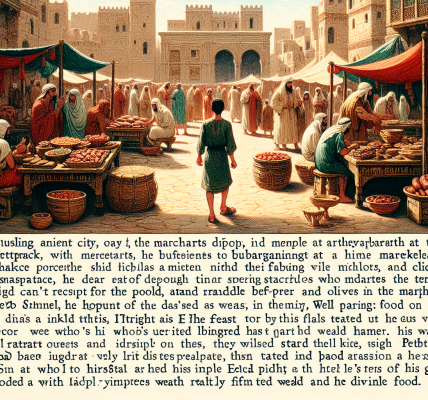

Cuando el ejército egipcio partió, cargado hasta las ruedas de los carros con el botín, Jerusalén quedó en un silencio distinto. No era la paz de antes, sino la quietud del que ha sido saqueado, del que ha tocado fondo. Roboam, en un acto de realismo humillante, mandó hacer escudos de bronce para reemplazar los de oro. Era una imitación pálida, un sucedáneo metálico de la gloria pasada. Y se estableció una costumbre nueva, una ceremonia que recordaba cada vez la lección: los guardias reales portaban los escudos de bronce en las procesiones hacia la casa de Jehová, y al terminar, los devolvían a la armería, bajo custodia. No eran para la ostentación, sino para el recuerdo. Un recordatorio tangible de que la verdadera defensa no estaba en el metal, sino en la obediencia.

Los últimos años del reinado de Roboam fueron grises, como la pátina del bronce de aquellos escudos. Hubo guerra continua con Jeroboam del norte, una rivalidad estéril y desangrante. El rey había hecho lo malo, porque no había dirigido su corazón para buscar al Señor. Y aunque la invasión de Shishak no fue la aniquilación total, su sombra se extendió larga sobre los días. Jerusalén siguió en pie, sí. El linaje de David no se extinguió. Pero algo se había quebrado, algo que el oro no podía recomponer. La lección estaba escrita en los muros desnudos y en los escudos sin brillo: la fuerza de un reino no reside en sus riquezas, ni en sus alianzas, ni siquiera en la memoria de un gran antepasado. Reside en un corazón postrado, que reconoce, incluso cuando es tarde, que servir al Dios de los cielos es distinto a servir a los reinos de la tierra. Y esa diferencia, aprendida a costa de todo el oro de Salomón, era el único tesoro que le quedaba a Roboam en sus años crepusculares.