El olor a cabrito guisado con hierbas se colaba por las rendijas de la tienda, un aroma intenso y engañoso que traía consigo el polvo del campo y la sombra de una mentira. Isaac, reclinado sobre los cojines, sentía ese olor antes de escuchar los pasos. La ceguera le había aguzado los otros sentidos, pero aquel día, la enfermedad lo había sumido en una debilidad profunda, una certeza interior de que el final se acercaba. Por eso había llamado a Esaú, su primogénito, el hombre de campo, el cazador de manos velludas y aliento salvaje.

«Ve al campo —le había dicho, con voz que pareja salir de un pozo seco— y tráeme alguna caza. Prepárame un guiso como a mí me gusta, y te bendeciré delante del Señor antes de que muera.»

Fuera, Rebeca había escuchado. No era la primera vez que sus oídos, siempre alerta como los de una gacela en terreno abierto, captaban palabras que no iban dirigidas a ella. El corazón le dio un vuelco, un golpe seco y antiguo. Recordó la palabra que el Señor le había dado cuando los mellizos luchaban en su vientre: *el mayor serviría al menor*. Esaú, con su rudeza y su desprecio por lo sagrado, había vendido ya su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Iba a recibir ahora la bendición irrevocable, el poder que configura el destino? No, mientras ella tuviera aliento.

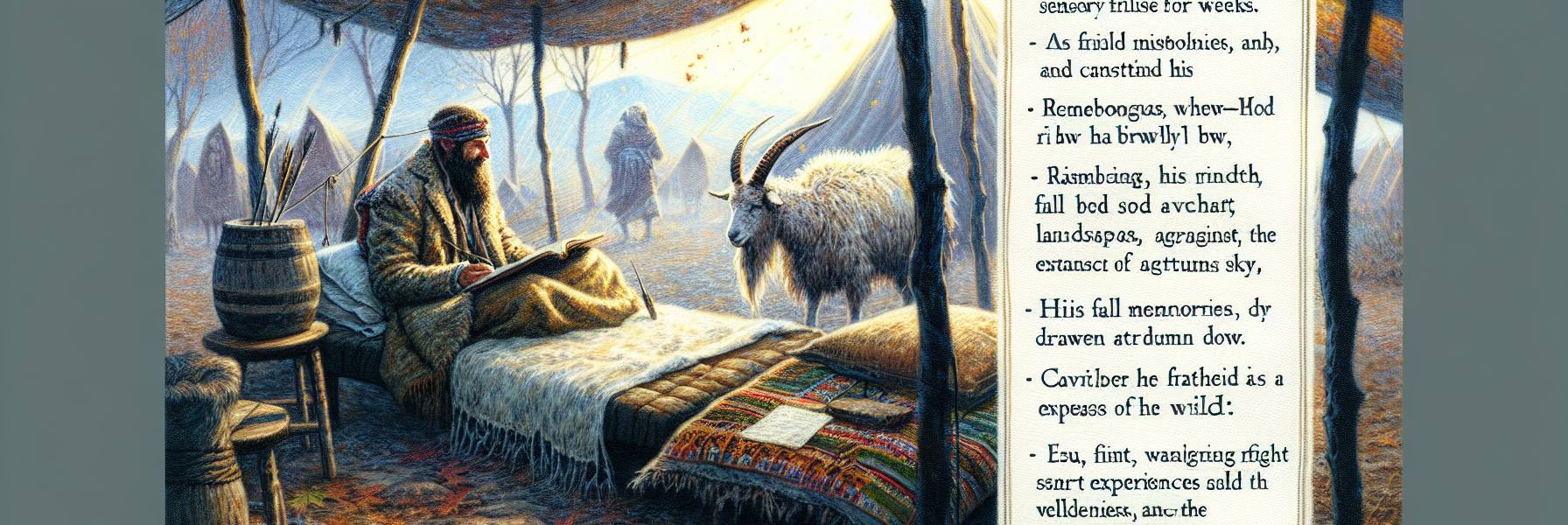

Encontró a Jacob en la parte trasera del campamento, donde las pieles se curtaban y el olor a tierra húmeda era más fuerte. Su hijo, el de las manos lisas, el que prefería la quietud de las tiendas, estaba atando un haz de leña.

—Tu padre ha llamado a tu hermano —dijo Rebeca, sin preámbulos, bajando la voz hasta convertirla en un susurro áspero—. Va a cazar para llevarle un guiso y recibir la bendición. Ven, escúchame. Obedece mis órdenes.

Jacob la miró, y en sus ojos se reflejó no la avaricia, sino un miedo frío y lúcido. —Pero Esaú, mi hermano, es hombre velludo, y yo soy lampiño. Quizás mi padre me toque, y me tendrá por burlador. No traeré sobre mí una maldición, sino una bendición.

La respuesta de Rebeca fue rápida, cortante como el filo de un cuchillo. —Sobre mí sea la maldición, hijo mío. Tú, obedece. Ve ahora y tráeme dos cabritos tiernos de los del rebaño.

Mientras Jacob salía corriendo, Rebeca se puso manos a la obra. Sus movimientos eran rápidos, precisos, pero no serenos. Un temblor fino, como el de una cuerda tensa, recorría sus brazos mientras desollaba los cabritos. Los condimentos los eligió con cuidado: ajo silvestre, comino, un poco de tomillo que había guardado. El guiso que preparó olía bien, olía a hogar, pero era un fantasma de la comida que Isaac anhelaba, la que habría preparado Esaú con la carne de una presa sudada en la cacería.

Luego vistió a Jacob con las ropas finas de Esaú, que guardaba en un arcón. La tela olía a campo abierto, a sol y a sudor seco. Un olor a hombre que no era el suyo. Después, con manos que ahora sí temblaban abiertamente, tomó las pieles de los cabritos y las ató alrededor de las manos y del cuello de Jacob, sobre la piel lisa. Al tacto, era repulsivo, áspero y extraño.

—Lleva la comida a tu padre —dijo, y su voz sonó ronca, gastada—. Que coma, y que te bendiga antes de morir.

Jacob entró en la tienda. La penumbra era espesa, solo rota por la luz tenue que colaba por la apertura superior. El aire olía a enfermedad, a hierbas medicinales y a viejo.

—Padre mío —dijo.

Isaac volvió lentamente la cabeza. —¿Quién eres, hijo mío?

—Soy Esaú, tu primogénito —respondió Jacob, y las palabras le sabían a hiel en la boca—. He hecho lo que me mandaste. Levántate, siéntate y come de mi caza, para que me bendigas.

Isaac se incorporó con dificultad. Un ruido seco, como de ramas quebradas, salió de sus articulaciones. —¿Qué es esto, que tan pronto hallaste la caza, hijo mío?

Jacob respiró hondo. La mentira, una vez dicha, exigía más mentira para sostenerse. —El Señor tu Dios hizo que la encontrara delante de mí.

Pero Isaac no estaba convencido. La voz… la voz le recordaba a Jacob, a su hijo tranquilo. La ceguera lo hacía desconfiar de todo lo que no fueran sus manos. —Acércate, por favor, y déjame tocarte, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no.

Jacob se acercó. El corazón le martilleaba contra las costillas, tan fuerte que creía que su padre lo oiría. Isaac extendió una mano temblorosa. Sus dedos, nudosos y secos como raíces, palparon las pieles de cabrito en las manos de Jacob. La exploración fue lenta, meticulosa. Tocó los vellos ásperos y artificiales, luego se detuvo.

—La voz es la voz de Jacob —murmuró, más para sí que para otro—, pero las manos son las manos de Esaú.

La duda flotaba en el aire, densa como el humo. Isaac aún no comía. —¿Eres tú de verdad mi hijo Esaú?

—Yo soy —afirmó Jacob, ahogando el pánico.

—Acércamela, y comeré de la caza de mi hijo, para bendecirte.

Jacob sirvió el guiso, y trajo también el vino que su madre había preparado. Isaac comió. Bebió. Los sonidos de su masticación llenaron la tienda. Para Jacob, cada sorbo, cada bocado, eran una eternidad. Finalmente, Isaac terminó.

—Acércate ahora, y bésame, hijo mío.

Jacob se inclinó y besó a su padre. Isaac aspiró hondo. Y allí estaba, flotando en la ropa, el olor del campo, el olor de Esaú. Un olor a tierra hollada, a rocío en la hierba alta, a libertad. Ese olor fue lo que quebró sus últimas dudas. La vista le había sido quitada, pero el olfato, la memoria más primitiva, le trajo la confirmación.

Alzó entonces las manos. No eran las manos firmes del patriarca que había cavado pozos y levantado altares, sino unas manos frágiles, marcadas por la edad, que sin embargo sostenían el peso del futuro.

—¡Ah, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido! —exclamó, y su voz recuperó por un instante un atisbo de su antigua fuerza—. Que Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y póstrense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren.

La bendición cayó sobre Jacob como una losa de piedra caliente y pesada. Era dulce y terrible. Era lo que su madre había anhelado, lo que él mismo, en lo secreto de su corazón, había deseado. Pero sabía que no le pertenecía. La había robado. Y el sabor del robo era amargo, más amargo que cualquier hiel.

Apenas había salido Jacob de la tienda, apenas Isaac había reclinado de nuevo su cabeza, exhausto por el esfuerzo sagrado, cuando se oyeron fuera pasos precipitados, fuertes, y la respiración jadeante de quien llega de correr.

Esaú entró con el aire aún silbándole en los pulmones. Traía un guiso hecho con la carne de un venado que él mismo había cobrado. El aroma, auténtico y salvaje, invadió el espacio.

—Levántate, padre mío, y come de la caza de tu hijo, para que me bendigas.

Isaac se estremeció. Un escalofrío profundo, que le nació en el centro de los huesos, lo recorrió entero. —¿Quién eres?

—Soy tu hijo, tu primogénito, Esaú.

Entonces Isaac comprendió. La comprensión no llegó como un relámpago, sino como una marea fría y lenta que le inundó el pecho. Un temblor violento lo agitó. —¿Quién fue, pues, el que vino antes y me trajo la caza? Ya comí de todo antes que tú vinieras… y lo bendije… y bendito será.

Las palabras de Isaac se quebraron. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Esaú lo escuchó, y al escucharlo, algo se rompió dentro de él también. Un sonido ronco, entre un gruñido y un lamento, le salió de la garganta. La decepción, la rabia, la impotencia, todo se mezcló en un grito desgarrado.

—¡Bendíceme también a mí, padre mío!

Pero Isaac solo pudo mover la cabeza, un movimiento de una tristeza infinita. —Vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición.

Esaú insistió, su voz cargada de una amargura que ya nunca lo abandonaría. —¿No has guardado bendición para mí? ¿No es acaso por haberse llamado Jacob que ya me ha suplantado dos veces? A mi primogenitura me quitó, y he aquí ahora me ha quitado mi bendición.

No había nada que hacer. La bendición patriarcal, una vez pronunciada, era irrevocable. Era un decreto que se enraizaba en la trama misma de la realidad. Isaac, con la voz ahora solo un susurro de dolor, solo pudo ofrecer a su hijo mayor, al hijo de su predilección, un destino de lucha y de servidumbre. Una sombra de la promesa.

Cuando Esaú salió de la tienda, el sol comenzaba a declinar, proyectando largas sombras que parecían grietas en la tierra. Su duelo no fue silencioso. Respiró odio. Un odio denso y calculador que ya planeaba la muerte de su hermano, una vez pasaran los días de luto por su anciano padre.

Rebeca, que lo escuchó todo desde detrás de una cortina, supo que había ganado la batalla por la promesa, pero que había sembrado el viento de una discordia familiar que cosecharía tempestades durante generaciones. El olor a cabrito guisado, ahora rancio, seguía impregnando el aire, un recordatorio perpetuo de que los designios divinos a menudo se abren paso a través del barro oscuro y quebradizo del corazón humano.