El camino a Betania estaba polvoriento bajo el sol implacable. Jesús caminaba en silencio, un paso tras otro, y sus discípulos intercambiaban miradas inquietas. Solo unos días antes, habían recibido el mensaje urgente, las palabras sencillas y desgarradoras: “Señor, el que amas está enfermo.” Y Él, después de escucharlo, había dicho algo que les dejó perplejos: “Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios.” Luego, inexplicablemente, se había quedado dos días más en el lugar donde estaba.

Tomás, sombrío, había musitado a los demás: “Vamos también nosotros, para morir con él.” Pero ahora, al acercarse a la aldea, el aire mismo parecía espeso con el duelo. Se olía el polvo de la muerte, ese olor seco y final que impregna las piedras y las puertas cerradas.

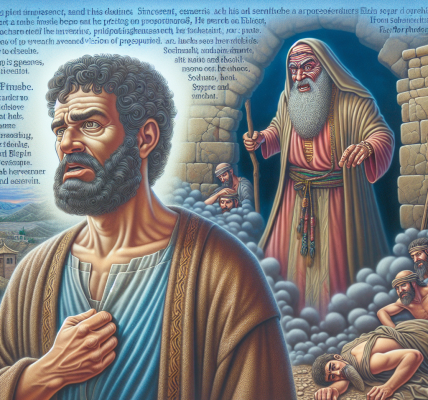

Marta fue la primera en salir. No corrió, sino que avanzó con esa dignidad quebrada de quien ha sostenido a otros en el dolor. Sus ropas mostraban el polvo que se echa sobre sí en la aflicción. Al ver a Jesús, su fe y su reproche estallaron a la vez.

“Señor,” dijo, y su voz era un hilo áspero, “si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.”

Jesús la miró, y en sus ojos no había ninguna prisa, solo una profundidad insondable. “Tu hermano resucitará.”

Marta asintió, la fe aprendida de memoria surgiendo ante la desesperanza presente. “Ya sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.”

Entonces Él dijo las palabras que atravesaron como un relámpago la niebla de su dolor: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?”

Era una pregunta que no buscaba un credo, sino un abandono. Marta, con los ojos llenos de lágrimas y la mente nublada por la pérdida, aferró la única certeza que le quedaba: “Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.” Fue una confesión titánica, nacida no del triunfo, sino del suelo yermo de una tumba reciente.

Luego fue a llamar a María, en secreto. “El Maestro está aquí y te llama.” María se levantó de inmediato, y los dolientes que llenaban la casa, creyendo que iba al sepulcro a llorar, la siguieron.

Al ver a Jesús, María cayó a sus pies, repitiendo las mismas palabras de su hermana, pero con el tono deshecho de quien no guarda nada: “Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.”

Al verla llorar, y a los judíos que la acompañaban llorando también, Jesús se conmovió profundamente en su espíritu y se turbó. No era una lágrima discreta, sino una agitación visible, un sacudir del alma. “¿Dónde le pusisteis?” preguntó.

“Ven y ve, Señor,” le dijeron.

Y entonces, Jesús lloró.

Fue un llanto silencioso, pero real. Lágrimas que surcaron el polvo del camino en su rostro. Los que estaban alrededor murmuraron: “Mirad cómo le amaba.” Pero otros, con esa suspicacia amarga, decían: “Este, que abrió los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriera?”

Jesús, otra vez conmovido en sí mismo, llegó al sepulcro. Era una cueva, y una piedra estaba puesta encima. La piedra era fría al tacto, áspera, un sello final. “Quitad la piedra,” ordenó.

Marta, la práctica, la que entendía los límites de la realidad, protestó suavemente. El hedor. La corrupción. Llevaba cuatro días. Era el hecho final, biológico, irrevocable.

Jesús la miró: “¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?”

Entonces, entre titubeos y con un esfuerzo que crispó sus músculos, removieron la piedra. Un olor a humedad y cierre, a tierra y fin, salió de la oscuridad.

Jesús alzó los ojos. No hacia la tumba, sino hacia el cielo abierto. Y habló, no con la voz de un taumaturgo que realiza un truco, sino con la confianza simple de un hijo que habla con su padre. “Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.”

Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. No fue un conjuro, fue un mandato dirigido a un hombre, por nombre, en la más absoluta oscuridad: “¡Lázaro, ven fuera!”

Hubo un silencio. Un silencio tan denso que se podía oír el vuelo de un insecto. Los corazones dejaron de latir en los pechos. Los ojos estaban clavados en la negrura de la cueva.

Y se oyó un roce. Un arrastrar de pies. Un titubeo de tela contra piedra.

Y salió.

Lázaro, vivo, pero atado. Las vendas de lino apretaban sus manos y sus pies, y el sudario cubría aún su rostro, una máscara de muerte que ahora encuadraba una vida restaurada. Parecía un hombre caminando en sueños, envuelto en las telas de su propia sepultura.

Jesús, con una calma que contrastaba con el estupor absoluto de todos, dijo: “Desatadle, y dejadle ir.”

El acto final del milagro fue humano: manos temblorosas desatando nudos, rasgando lienzos, revelando un rostro pálido pero cálido, unos ojos desconcertados que buscaban la luz. El hedor se había disipado. En su lugar, solo quedaba el asombro mudo, el terror gozoso, la incredulidad que se desmorona.

Muchos de los que estaban allí creyeron. Otros se fueron, presas de una confusión que pronto se envenenaría en conspiración. Pero en el centro de todo, permanecía el hecho: un hombre que había estado muerto, ahora estaba de pie, respirando el aire salado de sus propias lágrimas, abrazando a sus hermanas, mirando al amigo que no había llegado a tiempo, y que sin embargo, había traído consigo un nuevo tipo de tiempo.

La tarde cayó sobre Betania. Las sombras se alargaron, pero ya no fueron sombras de lamento. En la casa, se oía el murmullo bajo de voces, el sonido de un vaso de agua, una risa ahogada, todavía incrédula. Fuera, el mundo seguía su curso, ignorante del pequeño y tremendo cataclismo que había ocurrido en una tumba prestada. Allí, entre el polvo y las lágrimas, la gloria se había hecho tangible, no como un relámpago, sino como un hombre saliendo, tambaleante, a la luz.