Bajo la sombra del gran cedro del Líbano, el anciano Ezequías contemplaba el horizonte dorado mientras el sol comenzaba su descenso. Sus manos, surcadas por el tiempo, acariciaban suavemente el rollo de pergamino donde había copiado personalmente el Salmo noventa y dos. La brisa vespertina mecía las ramas del árbol como si el mismo Creador estuviera dirigiendo una sinfonía silenciosa.

«Bueno es alabarte, oh Señor», murmuró mientras sus ojos seguían el vuelo de las aves que regresaban a sus nidos. Recordaba cómo en su juventud había visto la mano divina en cada amanecer, pero ahora, en su vejez, percibía con mayor claridad la profundidad de la fidelidad de Dios. Cada arruga en su rostro contaba una historia de la misericordia que nunca había faltado.

Alzando su voz con la firmeza que dan los años de caminar con el Eterno, comenzó a cantar: «Y cantar de tu misericordia por la mañana, y de tu fidelidad por las noches». Su canto se mezclaba con el sonido del shofar que sonaba en el templo distante, creando una armonía celestial que parecía unir el cielo con la tierra.

Mientras entonaba las palabras sagradas, su mente viajaba a través de las estaciones de su vida. Veía los tiempos de siembra y los de cosecha, los días de lluvia torrential y los de sol abrasador. En todos ellos discernía el diseño perfecto del Alfarero divino. «El hombre necio no sabe, ni el insensato entiende esto», reflexionaba, recordando a aquellos que en su ceguera espiritual atribuían las obras de Dios a la casualidad o a los caprichos de la naturaleza.

Sus ojos se posaron en los malvados que prosperaban temporalmente en la corte real. «Cuando brotan los malvados como la hierba, y florecen todos los que obran iniquidad», cantaba con tristeza, pero inmediatamente su voz se fortalecía al proclamar: «Es para ser destruidos para siempre». Sabía que la aparente prosperidad de los impíos era tan efímera como la hierba que se seca bajo el sol del verano.

Al caer la tarde, Ezequías se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón de olivo. Caminó hacia el estanque donde los lirios acuáticos comenzaban a cerrar sus pétalos. «Pero tú, Señor, estás en las alturas para siempre», declaró con convicción, observando cómo las primeras estrellas empezaban a titilar en el firmamento.

Su mirada se dirigió entonces hacia el huerto donde los justos de la comunidad meditaban en la ley día y noche. «El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano», profetizó con alegría. Podía ver en ellos el futuro del pueblo de Dios, firmes y fructíferos a pesar de los vientos contrarios.

«Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán», continuó su canto, imaginando cómo las nuevas generaciones llevarían el aroma de Cristo a las naciones. Aunque él no viviría para ver el cumplimiento total de estas promesas, su fe le aseguraba que la obra divina continuaría expandiéndose como los círculos en el agua.

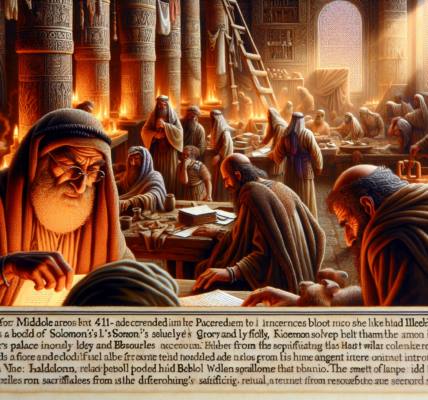

Al regresar a su habitación, Ezequías encendió la lámpara de aceite. La llama danzante iluminó su rostro sereno mientras concluía el salmo: «Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia». Esa noche, mientras la luna plateaba los campos dormidos, su sueño fue profundo y pacífico, descansando en la certeza de que el Dios que había guiado sus pasos por ochenta años seguiría siendo fiel hasta el fin de los tiempos.

Y en el templo, los levitas continuaban cantando las mismas palabras que Ezequías había meditado, mientras el incienso ascendía hacia el trono del Altísimo, testimonio perpetuo de que la alabanza al Creador nunca cesa en la tierra ni en el cielo.