La arena del camino, fina y blanca como ceniza, se pegaba a mis sandalias. Hacía un calor espeso, el que aplasta los hombros y seca la garganta antes del mediodía. No iba a ningún lugar en concreto, solo huía del gentío de Pérgamo, de sus conversaciones susurradas y sus miradas laterales. Buscaba el silencio de la llanura, pero el silencio, aquel día, tenía un zumbido extraño.

Fue entonces cuando lo vi. No surgió del mar, como dicen los poetas de lo terrible, sino de la misma carretera, avanzando desde el oeste como una mancha de aceite sobre un paño. Al principio pensé que era una caravana, una comitiva oficial con estandartes. Pero no había camellos, ni sirvientes, ni el bullicio de los mercaderes. Solo una figura, sola, caminando con una lentitud deliberada.

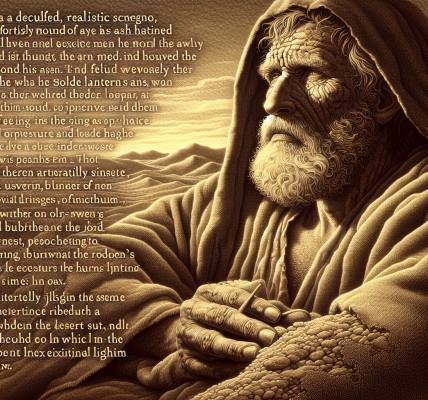

A medida que se acercaba, el aire se enfrió. No fue un alivio, sino un escalofrío que penetró los huesos. Dejó de oírse el canto de los grillos. La bestia —no encuentro otra palabra, aunque su aspecto fuera casi humano— era de una estatura común, pero su presencia llenaba el camino. Su piel no era piel; tenía la textura del bronce viejo, surcado por grietas que no parecían heridas, sino más bien runas olvidadas. Llevaba una túnica sencilla, sin adornos, del color de la tierra quemada. Pero era su cabeza lo que helaba la sangre.

No tenía un rostro, propiamente dicho. Donde debían estar los ojos, la boca, la nariz, había una superficie lisa y curtida, como un pergamino en blanco preparado para un texto aciago. Y en la frente, justo sobre el lugar del pensamiento, un símbolo se movía. No era una marca fija, sino algo vivo: a veces parecía un número, el trescientos sesenta y seis, brillando con un fulgor opaco; otras, un nombre que mi mente rehusaba formar: *Nerón César* en griego, o quizás *el que viene del abismo*. La cifra y el nombre se alternaban, como si disputaran cuál debía ser su verdadera seña.

Había algo profundamente blasfemo en su andar. No pisaba la tierra, la *absorbía*. Cada paso suyo no levantaba polvo, sino que el camino parecía retraerse, someterse. Detrás de él, por unos segundos, las piedras del camino brillaban con un moho negruzco, antes de secarse y volverse ordinarias de nuevo.

Yo me había refugiado detrás de una roca, conteniendo la respiración. No era valentía, era puro terror paralizante. Y entonces, desde el norte, desde la dirección de las montañas de Tracia, llegó el segundo.

Era diferente. No inspiraba ese pavor primordial de la primera bestia. Este era persuasivo. Su aspecto era el de un hombre en la plenitud de su vida, con un rostro amable, ojos claros que parecían entenderlo todo, y una sonrisa que prometía alivio. Vestía como un filósofo griego, con ropas sencillas pero de buena hebra. Hablaba, pero sus palabras no eran sonidos; las escuchabas directamente en la mente, suaves como aceite de oliva caliente.

«Paz», decía la voz en mi cabeza. «Unidad. Prosperidad. ¿No estáis cansados de luchar? ¿De dudar? Mirad a vuestro guía, al que camina delante de mí. Él trae el orden. Yo traigo la palabra que da sentido al orden.»

Se acercó a la primera bestia y se inclinó, no con servilismo, sino con una complicidad aterradora. La bestia sin rostro se detuvo. Y entonces el segundo, el cordero que hablaba como dragón, hizo una seña hacia el cielo. No hubo trueno, ni relámpago. Solo una calma antinatural.

Y sobre la frente lisa de la primera bestia, el símbolo móvil se fijó. Ya no alternaba. Allí quedó, grabado a fuego frío, el número: χξς. Trescientos sesenta y seis. Una cifra perfecta, una cifra de hombre. El segundo sonrió, satisfecho, y su sonrisa ya no parecía amable, sino hambrienta.

«Este es el nombre», resonó en el aire, aunque sus labios no se movían. «El nombre de la solución. El nombre del que puede salvaros del caos, de la escasez, de vuestros propios demonios. Quien lo adore, tendrá su parte en el nuevo mundo. Quien lo comprenda, prosperará.»

La escena se volvió grotesca. De las aldeas cercanas, de los caminos secundarios, la gente comenzó a acudir. No sé cómo supieron. Era como si un imán los arrastrara. Campesinos, comerciantes, soldados romanos de baja estofa, incluso algunos de nuestros hermanos, aquellos cuya fe era más débil que su miedo. Los veía aproximarse con los ojos vidriosos, fascinados por la voz del cordero y la presencia imponente de la bestia.

El segundo bestia, el falso profeta, extendió las manos. «¡Mirad su poder!», exclamó. Y la primera bestia abrió lo que debía ser su boca. No hubo rugido. De ella salió un discurso. Una arenga perfecta, impecable, que hablaba de seguridad, de fronteras fuertes, de un enemigo común al que había que exterminar para salvar la civilización. Hablaba con la voz de cada uno de los oradores que había admirado en mi juventud, mezclada en una sola, irrefutable. Luego, tosió un poco, como si la elocuencia le irritara la garganta, y de sus labios salió una llamarada pequeña, un fuego de cocina, que carbonizó un arbusto seco. La multitud murmuró, asombrada.

«¿Veis?», dijo el cordero. «Puede herir a la tierra. Pero a vosotros, si sois leales, os protegerá.»

Y entonces vino la exigencia. Sutil al principio. «Una pequeña muestra de lealtad», decía la voz melosa. «Una marca, solo administrativa, en la mano derecha o en la frente. Para saber quiénes son nuestros amigos. Para que puedan comprar y vender. Para que tengan parte en la paz que viene.»

Vi a un herrero, un hombre corpulento que conocía de vista, dar un paso al frente. El segundo bestia tomó un estilo de hierro, que de la nada apareció en sus manos, y con un gesto rápido, casi cariñoso, grabó en la frente del hombre un símbolo pequeño: χξς. No sangró. El hombre sonrió, eufórico, y mostró su frente a los demás. «¡Ya no tengo hambre!», gritó. «¡Veo claro!».

El proceso se repitió. Una línea interminable de personas recibiendo la marca. Algunos titubeaban, pero la voz en sus cabezas los reconfortaba: «Es por el bien común. Es la única manera. Los que se resistan son egoístas, enemigos de la paz».

Yo, escondido, sentí un dolor agudo en mi propio costado. No era físico. Era el dolor de ver la fe prostituida, la esperanza torcida. Recordé las palabras del anciano Juan, transmitidas de boca en boca: «Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús». No había fuego del cielo, ni cataclismos. Solo este avance lento, persuasivo, implacable de la mentira vestida de salvación.

El sol comenzaba a caer, teñiendo de rojo sangre la llanura. Las dos figuras, la bestia sin rostro y el profeta elocuente, seguían allí, recibiendo el homenaje de una humanidad desesperada por creer en algo, aunque ese algo les robara el alma. Noté que el segundo me miró directamente a los ojos, a través de la roca. No con ira, sino con lástima, como si yo fuera el pobre iluso.

«Pronto no habrá lugar donde esconderse», susurró su voz solo para mí. «El altar o el mercado. Esa es la elección.»

Me alejé arrastrándome, el sabor de la ceniza y el miedo en la boca. La visión no había sido de monstruos con colmillos, sino de la corrosión final de la libertad, de la rendición voluntaria a un amo que prometía pan a cambio del alma. Y lo más terrible era comprender que el número, χξς, no era una maldición mágica. Era simplemente la suma de un hombre que se hace Dios. La lógica última de un mundo que, habiendo olvidado al Creador, acaba adorando su propia imagen, aunque esta sea una pesadilla con piel de bronce y una sonrisa falsa. La noche cayó sobre mí, y su oscuridad era menos densa que la que acababa de presenciar a plena luz del día.