La bruma de la mañana, húmeda y salitrosa, se aferraba a los bloques de piedra caliza de Tiro como un manto gris. Desde su atalaya en la muralla norte, Ari, un anciano mercader fenicio, escupió al vacío con un desdén aprendido en setenta años de ver llegar y partir naves. Abajo, en el puerto doble, los barcos dormían, sus mástiles desnudos sobresaliendo como un bosque talado. En el canal que separaba la isla de la costa, las aguas del Mediterráneo lamían, indiferentes, los cimientos de una ciudad que creía eterna.

Ari recordaba las palabras, esas palabras necias que habían corrido de boca en boca en las tabernas del puerto y en los patios de los palacios de pórfido. «¡Jerusalén ha caído! La puerta de las naciones está abierta. El comercio que iba a Judá, a Damasco, a todos esos pueblos del interior, ahora será solo nuestro. Nuestra riqueza crecerá como la espuma del mar». Habían brindado con vino de Chipre, habían reído con una arrogancia que olía a incienso y metal. Él, que había negociado con egipcios, griegos y asirios, había sentido un escalofrío, una punzada en el costado viejo de su espíritu. No se alegraba de la desgracia de otros. La rueda del destino giraba, y hoy podía aplastar a un vecino; mañana, quién sabía.

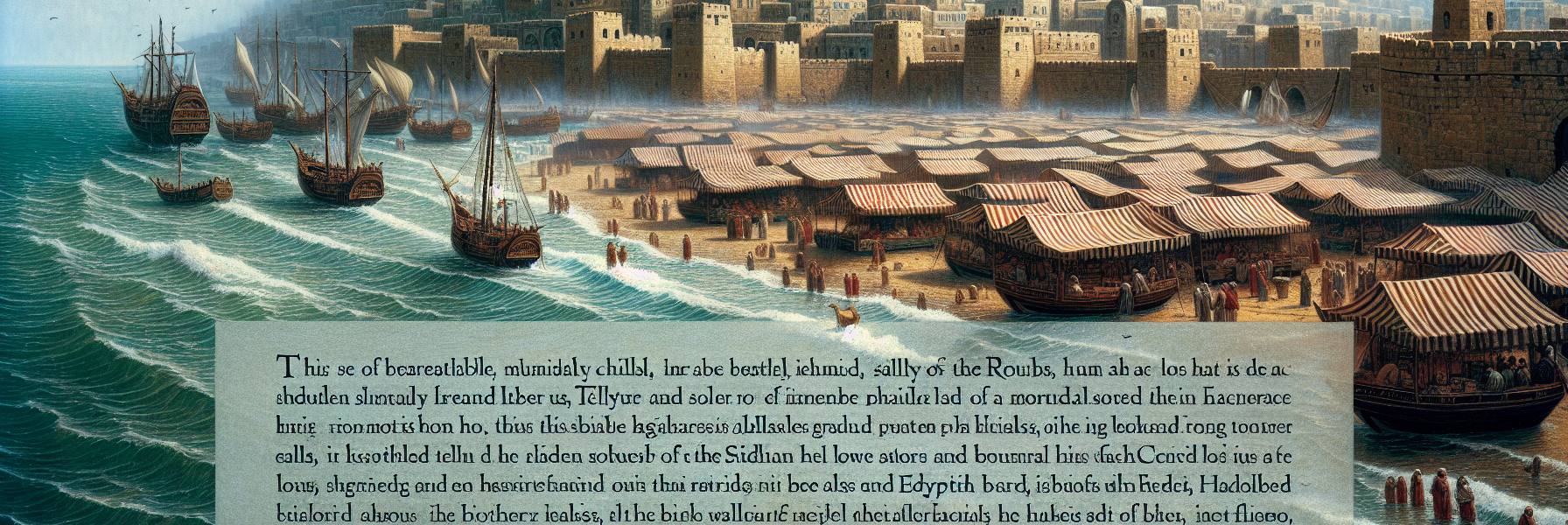

El sol comenzó a desgarrar la bruma, revelando la imponente silueta de Tiro. La ciudad-isla, fortaleza inexpugnable, se erguía sobre el mar como un coloso. Murallas de cuarenta codos de alto, levantadas con piedra de canteras lejanas, se sumergían directamente en las profundidades. En el puerto sur, el Sidonio, las galeras de guerra reposaban. En el norte, el puerto Egipcio, atestado de mercantes. Los tejados de las casas, apiñados, brillaban bajo el sol naciente. El aire se llenaba del rumor de la ciudad que despertaba: el golpeteo de los martillos en los astilleros, el grito de los vendedores de pescado, el canto monótono de los esclavos que arrastraban bloques para un nuevo templo a Melkart. Era una ciudad viva, orgullosa, que se creía hija del mar y, por tanto, inmortal.

Pero Ari miraba hacia el este, hacia la masa borrosa de la costa. Allí estaba la Tiro continental, la ciudad vieja, ahora una sombra de lo que fue, arrasada hacía siglos por los ejércitos de Nabucodonosor de Babilonia. Una ruina que los de la isla desdeñaban. «Ellos atacan la orilla; nosotros somos el mar», decían. El viejo mercader, sin embargo, no podía olvidar el relato de su abuelo. Un ejército, un asedio, torres de asalto, arietes. Y un nombre: Babilonia.

Los días pasaron, pero una tensión nueva se filtró en el aire, como un olor a tormenta antes de que el cielo se encapote. Primero fueron los mercaderes de las caravanas del interior, que llegaron con ojos desorbitados y hablaron de polvo en el horizonte, de un movimiento de tropas como no se veía desde hacía generaciones. Luego, los pescadores que faenaban cerca de la costa regresaron hablando de columnas de humo al sur, en las ciudades filisteas. Finalmente, un velero rápido de Biblos trajo la noticia, suscrita en la cara cenicienta de su capitán: el rey Nabucodonosor había puesto su mirada en el occidente. Y su ejército, un monstruo de hierro y carne, se desplazaba hacia la costa.

En la isla, la reacción fue de desprecio burlón. El consejo de los ancianos se reunió bajo las columnas del templo. «¿Qué hará?», preguntó un mercader de púrpura. «¿Construir barcos? Nosotros dominamos el mar. ¿Asaltar nuestras murallas? El mar es nuestro foso, más profundo y ancho que cualquier foso de tierra. Que venga. Gastará sus recursos y se marchará, como todos antes que él». Pero Ari, sentado en un rincón por la antigua costumbre de escuchar, vio algo distinto en los ojos del mensajero de Biblos. No era miedo a la batalla. Era una certeza más profunda, un presentimiento de algo irrevocable.

Y llegaron.

Primero como una mancha marrón en el llano costero, luego como un hormiguero en movimiento, y finalmente como una pesadilla hecha realidad. El ejército de Babilonia se desplegó ante la Tiro continental, ocupando las ruinas sin vida. Ari, desde la muralla, observaba con los ojos entrecerrados. No eran una horda desorganizada. Era una máquina. Había regimientos de arqueros con arcos compuestos, infantería pesada con armaduras escamadas, y hordas de trabajadores —esclavos de mil naciones conquistadas— que comenzaron a talar bosques enteros de cedros del Líbano.

Pronto se supo el plan. No intentarían un asalto directo. No construirían una flota. Harían algo tan absurdo, tan colosalmente imposible, que al principio los tirios se rieron a carcajadas. Estaban construyendo un camino. Un terraplén desde la costa hasta la isla.

La risa se fue apagando día a día, golpe a golpe. Miles de manos arrojaban tierra, piedras, troncos y escombros de la vieja Tiro en las aguas. El terraplén avanzaba, lento, implacable, como la lengua de un monstruo saliendo de la tierra para lamer los cimientos de la ciudad. Los ballesteros y honderos tirios causaban bajas, los barcos salían a hostigar a los trabajadores, pero la obra no cesaba. Nabucodonosor, sentado en su trono portátil en la orilla, observaba. Su obstinación era tan profunda como el mar que intentaba domar.

El asedio se extendió. Meses. Luego años. El camino creció, ancho y tosco, un brazo de tierra fea que manchaba el mar azul. La vida dentro de Tiro se transformó en una existencia claustrofóbica y agria. El agua dulce empezó a escasear. La comida almacenada en las bodegas se pudría o se racionaba con puños de hierro. El orgullo dio paso a la tensión, y la tensión, a un mudo desaliento. Ari veía cómo los rostros se hundían, cómo los ojos perdían el brillo del mar y adquirían el vidrio opaco del hambre. El sonido constante era el golpe lejano de los martillos babilonios, el crujido de las piedras al ser arrojadas al agua, un tañido fúnebre y persistente.

Y entonces, una mañana sin bruma, ocurrió. El terraplén tocó la muralla norte. La risa burlona de años atrás era ahora un recuerdo amargo y lejano. Los arietes, enormes troncos con cabezas de bronce, rodaron sobre la tierra firme creada por el hombre. Su impacto contra la puerta de la ciudad era un latido seco y gigantesco que estremecía los huesos de la isla. *Boom. Boom. Boom.*

La batalla fue un infierno de diez meses. Los babilonios, ahora con pie firme, desplegaron sus torres de asalto móviles, más altas que las murallas. Lluvias de flechas incendiarias llovían sobre los tejados de cedro. Los gritos de los combatientes se mezclaban con el estruendo de la piedra al resquebrajarse. Ari, demasiado viejo para empuñar espada, ayudaba a llevar agua a los heridos. Vio a jóvenes que había visto crecer, morir con los ojos abiertos de par en par, mirando un cielo que ya no era el suyo. El olor era a sangre, a humo, a salitre y a miedo.

El día final llegó con un quejido largo y profundo, como si la propia isla exhalara su último aliento. La gran puerta norte cedió. Y por la brecha, como un torrente de lava, fluyó el ejército de Babilonia. No hubo piedad. La orden era clara: hacer de Tiro un ejemplo. Los soldados babilonios, endurecidos por años de asedio, se desparramaron por las calles. El bronce y el hierro relucían, manchándose de rojo. Los saqueadores rompían puertas, arrasaban templos, se peleaban por joyas y telas de púrpura. Los altares a Melkart y Astarté fueron derribados. Las estatuas, decapitadas.

Ari, arrinconado en el almacén vacío de su propia casa, lo vio a través de una rendija. Vio cómo arrastraban a las mujeres y a los niños hacia los barcos que esperaban para convertirlos en esclavos lejanos. Vio cómo los soldados, con hachas, comenzaban el metódico trabajo de demolición. No era solo una conquista. Era una aniquilación. Una profecía silenciosa, que él había sentido en su costado años atrás, se cumplía ante sus ojos: la ciudad orgullosa, que se creía sentada en un trono inamovible en el corazón del mar, estaba siendo despojada, desnudada, reducida a escombros.

Pasó el tiempo. El ejército se fue, cargado hasta los topes de botín. Los prisioneros encadenados partieron en largas filas hacia el este. Y entonces vino el silencio. Un silencio absoluto, roto solo por el susurro del viento entre las piedras caídas y el golpe constante, ahora natural, de las olas.

Años después, un pescador griego que buscaba refugio de una tormenta se aventuró cerca de aquel lugar. Lo que vio le heló la sangre. Donde antes se alzaba la joya de Fenicia, ahora solo había un montón informe de ruinas. Las murallas, derribadas. Los palacios, pilas de escombros. Los muelles, astillas podridas. El famoso puerto doble estaba cegado por cascotes y arena arrastrada por las tormentas. Era una sombra plana sobre el agua. Las redes, cuando las lanzaba cerca, se enganchaban en piedras labradas, en fragmentos de columnas. El pescador se persignó. El lugar tenía un aire no solo de abandono, sino de maldición. El mar, indiferente, lamía los restos. Los pescados, sin que nadie los molestara, nadaban entre lo que fue el gran muro de Tiro. La ciudad había sido borrada, como un dibujo en la arena que la marea se lleva. Solo quedaba el sonido del agua, un canto fúnebre eterno, sobre una roca desnuda en medio del mar.