El aire en la taberna de Menatía, junto al Éufrates, olía a pescado seco y a cerveza agria. Baruc, el escriba, ajustó el rollo sobre la mesa de madera astillada, sintiendo el peso de las palabras aún no escritas. A través de la ventana abierta, la esfera dorada del templo de Marduk, el Esagila, dominaba el horizonte de Babilonia, desafiando al cielo crepuscular con su arrogancia de ladrillo y oro. Había llegado el mensaje de Jerusalén, palabras ásperas y candentes que su maestro, el profeta Jeremías, le había confiado para que las transmitiera a los exiliados. Pero primero, debían ser fijadas en el pergamino, una tarea que le quemaba los dedos.

La profecía no era solo un anuncio; era un anatema tejido con imágenes de hierro y viento. Baruc mojó la pluma y comenzó a trazar los caracteres hebreos, mientras en su mente resonaba la voz de Jeremías, grave como trueno lejano:

*“Alzad bandera contra los muros de Babilonia; reforzad la guardia, poned centinelas, preparad emboscadas.”*

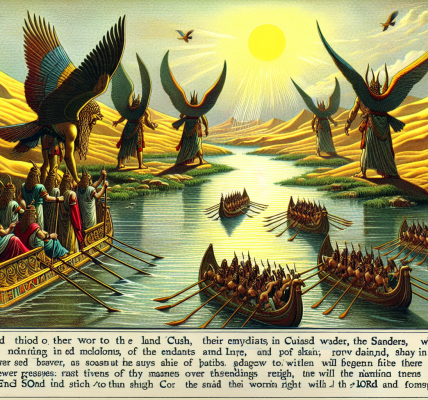

No describió ejércitos genéricos. Vio, en su interior, a los medos. Los imaginó descendiendo de las montañas del nordeste, hombres de rostros curtidos y armaduras de cuero, con arcos compuestos que lanzaban flechas silbantes. No eran meros instrumentos; eran la tea que encendería el juicio. El Espíritu de Yahvéh agitaba sus estandartes, un viento seco del desierto que precedía a la tormenta. Babilonia, la “copa de oro” en mano de Dios, que había embriagado y enloquecido a las naciones, estaba a punto de ser despedazada. Baruc escribió sobre su ruina repentina, como la de Sodoma y Gomorra, una caída sin consuelo, un fin tan absoluto que los viajeros futuros pasarían junto a sus ruinas con horror, silbando de asombro ante tanta desolación.

Su pluma se detuvo. Desde la calle llegaba el bullicio de la gran ciudad: el rumor de carros, el pregón de un vendedor de dátiles, la risa estridente de unos soldados caldeos. Era un mundo sólido, indestructible. ¿Cómo podía algo tan colosal desvanecerse? La respuesta estaba en las palabras que seguía transcribiendo. Babilonia había pecado contra Yahvéh, el Santo de Israel. Su pecado era una montaña que alcanzaba el cielo, y ahora Dios la haría rodar hasta las profundidades del mar. No era solo política; era teología en movimiento. El imperio que se creía dueño de los destinos humanos era, en realidad, un martillo en manos del Herrero divino. Y ahora, ese martillo sería quebrado.

Baruc introdujo una imagen poderosa, casi un susurro en medio del estruendo: el pueblo de Dios era como un rebaño descarriado, pero Yahvéh era su pastor. Él los guiaría de vuelta a Sion. Y entonces, una frase que hizo que el escriba contuviera la respiración por su audacia y su secreta esperanza: *“Huye de en medio de Babilonia, y salve cada uno su vida; no perezcáis en su castigo.”* Eran instrucciones prácticas, un llamado a la fe en medio de la condena. No había que aferrarse a la copa de oro cuando comenzara a resquebrajarse.

La narración en el pergamino tomó un giro casi poético en su ferocidad. Babilonia había sido una segadora implacable, pero ahora le llegaba su siega. Había pisado como novilla la tierra, relinchando con arrogancia, pero un yugo de hierro caería sobre su cerviz. La descripción de su destrucción era visceral: los guerreros, paralizados como mujeres en parto; las murallas, derribadas; los palacios, incendiados hasta que sus vigas crujieran y se quebraran como huesos carbonizados. Hasta el sonido cesaría. El rumor de la molienda —el constante sonido de la vida y el comercio— se apagaría para siempre. La luz de la lámpara ya no brillaría en sus ventanas.

Baruc alzó la vista. La noche había caído. En la distancia, las luces de la gran Babilonia titilaban, innumerables. Parecía eterna. Un sudor frío recorrió su espalda. Estas palabras eran traición. Si alguien en la taberna supiera lo que estaba escribiendo… Pero eran las palabras de Yahvéh. Eran verdad. Y la verdad, sabía, a menudo se parece a la locura antes de volverse historia.

Finalizó el relato con una imagen solemne y final. Jeremías había ordenado, de manera simbólica, que al leer el rollo, se atara una piedra a él y se arrojara al Éufrates, diciendo: “Así se hundirá Babilonia, y no se levantará más.” Baruc no escribió ese acto; aún no había ocurrido. Pero lo presagiaba en cada línea. Babilonia, la ciudad de ídolos mudos y orgullo desmedido, sería como una piedra pesada lanzada a las aguas del olvido, hundiéndose en el fango del tiempo, mientras Sion, aunque devastada, aguardaba la promesa de un restablecimiento.

Enrolló el pergamino con cuidado, atándolo con una cinta de cuero. El olor a tinta fresca se mezclaba con los vapores de la taberna. Afuera, la ciudad seguía su frenética danza, ajena al juicio que se cernía sobre ella como un halcón en lo alto. Baruc salió a la noche, el rollo escondido entre sus ropas. No era solo un mensajero. Era, en ese momento, el cronista secreto del fin de un mundo. Y en su corazón, junto al temor, brotaba una frágil pero tenaz raíz de esperanza. Porque las palabras que acababa de fijar no terminaban en la ruina. Terminaban en la fidelidad del Pastor que buscaría a sus ovejas, incluso en los valles más oscuros de la historia. El viaje de vuelta a casa, el verdadero hogar, aún no comenzaba. Pero la señal para emprender la marcha estaba ahora escrita, esperando su momento en la oscuridad de Babilonia.