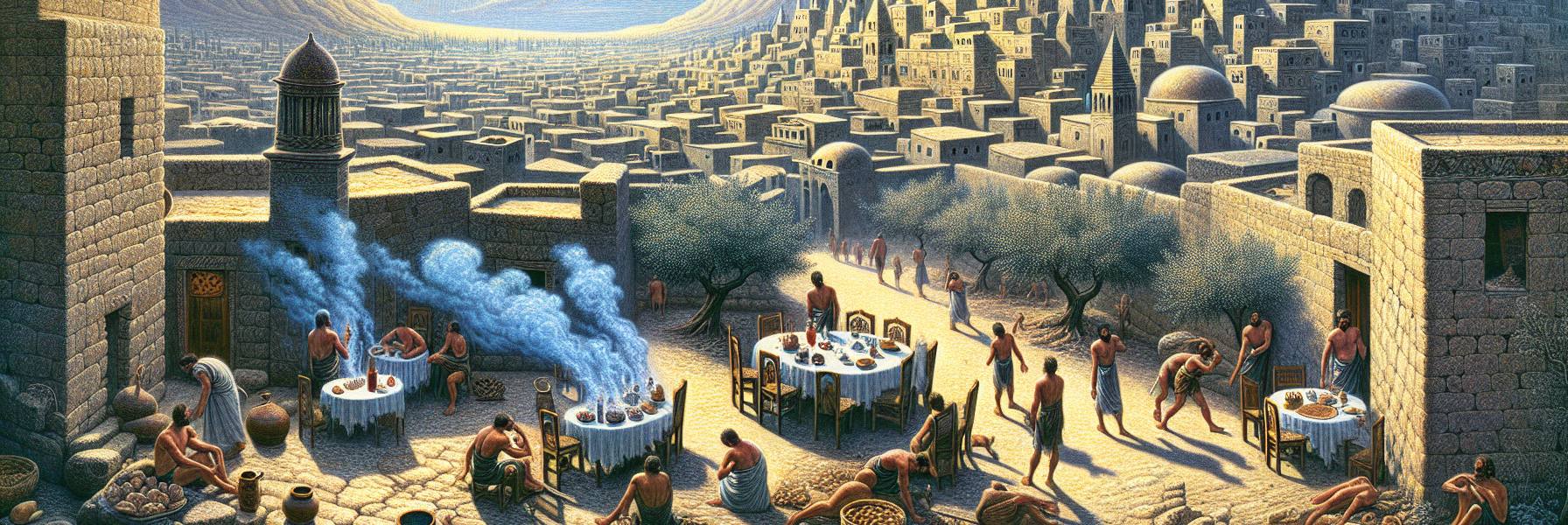

El calor en Siquem era denso, pegajoso, como una manta de lana sobre los hombros. El aire olía a polvo, a aceite de oliva rancio y a la tensión que precede a la tormenta. En la plaza principal, junto a la encina que servía de piedra de consejo y a veces de ajusticiamiento, se había congregado una multitud poco habitual. No era la reunión de un día de mercado, con su bullicio despreocupado. Este silencio tenía filo.

Abimelec, hijo de Gedeón, se plantó frente a ellos. No tenía la estatura imponente de su padre, pero en sus ojos había una inteligencia fría, calculadora, que sabía medir la distancia entre el deseo y la oportunidad. Su túnica era sencilla, pero la daga en su cinto brillaba con un cuidado obsesivo. No miraba a la gente como a hermanos, sino como a piezas de un tablero.

—Escúchenme, nobles de Siquem —comenzó, y su voz no era un grito, sino un susurro cargado que obligaba a inclinarse para oír—. ¿Qué es mejor para ustedes? ¿Que los gobiernen los setenta hijos de Jerobaal, todos ellos, exigiendo tributo de sus cosechas y sus rebaños? ¿O que los gobierne un solo hombre, uno de los suyos, de su misma sangre y hueso?

La pregunta flotó en el aire caliente. Él dejó que la semilla de la ambición y el resentimiento echara raíz. Habló de su madre, una concubina de Siquem, una de ellos. Habló de la unidad, de la fuerza. Y luego, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, añadió: “Recuerden: yo soy hueso suyo y carne suya”.

Fue suficiente. Le dieron setenta piezas de plata del templo de Baal-berit, el dios de la alianza. Con ese dinero sacrílego, Abimelec contrató a unos hombres desesperados y sin ley, gente con los nudillos cicatrizados y la mirada vacía. Fueron a Ofra, la casa de su padre.

Lo que sucedió allí no fue una batalla, sino una carnicería silenciosa y metódica. Sobre una misma piedra, junto a la bodega de la casa paterna, fueron degollados uno a uno sus setenta medio hermanos. El chorro de la sangre era oscuro, casi negro a la luz del mediodía, y corría por las hendiduras de la roca hasta empapar la tierra sedienta. El último sonido fue el de las moscas, llegando antes que los lamentos.

Solo uno escapó: Jotam, el más pequeño. Se escondió en un cántaro vacío, temblando, conteniendo la respiración mientras los pasos de los mercenarios resonaban a su alrededor. Cuando el silencio se asentó, un silencio horrible y completo, salió arrastrándose y huyó hacia los montes. No miró atrás. El olor a muerte lo seguía como una sombra.

Mientras, en Siquem, coronaron a Abimelec rey. No hubo ceremonia sagrada, ni unción de Yahvé. Fue una proclamación seca, bajo la encina, con el mismo aire que olía ahora a traición y a sangre lejana. Los nobles de Siquem se creyeron astutos, pensando que habían puesto a un títere útil en el poder. No entendieron que la fiera que habían alimentado solo obedecía a su propio hambre.

Pasaron tres años. El reinado de Abimelec fue como un yugo de hierro sobre el cuello de Siquem. Los impuestos eran exacciones, las leyes, caprichos. La simiente del odio que él mismo había plantado comenzó a germinar. Dios, se dice en el relato, envió un espíritu de rencor entre Abimelec y los hombres de Siquem. No fue un demonio espectacular, sino la lenta podredumbre de la confianza rota, el rencor que crece en susurros en las esquinas oscuras.

Los hombres de Siquem empezaron a tender emboscadas a las caravanas de Abimelec en los pasos altos de los montes. El saqueo era un desafío sordo, un regreso a la ley del más fuerte que el propio rey había encarnado. Para celebrar su deslealtad, en la época de la vendimia, pisaron uvas en el templo de su dios, Baal-berit, y entre risas y borracheras maldijeron a Abimelec. La noticia llegó a él, que gobernaba desde Aruma, y supo que el cáncer de la rebelión había madurado.

Gaal, hijo de Ébed, llegó a Siquem con sus hermanos y una chusma de seguidores. Era un hombre de palabras inflamadas y promesas fáciles. En el mismo banquete sacrílego, borracho de vino nuevo y de su propia elocuencia, se puso en pie y despotricó: “¿Quién es Abimelec, y qué es Siquem, para que le sirvamos? ¿No es acaso hijo de Jerobaal, y Zebul no es más que su oficial? ¡Sirvamos a los hombres de Hamor, padre de Siquem! ¿Por qué habríamos de servir a *él*?”. Y luego, con arrogancia de taberna, lanzó el desafío: “¡Si tan solo este pueblo estuviera bajo mi mando, yo quitaría a Abimelec! Le diría: ‘¡Refuerza tu ejército y sal a la lucha!’”.

Zebul, el gobernador que Abimelec había dejado en la ciudad, escuchó esas palabras con oídos de lobo. Envió mensajeros secretos a Aruma, de noche, con un informe detallado. Y Abimelec, el estratega frío, preparó su respuesta. Dividió a sus hombres en cuatro compañías y los escondió en los campos alrededor de Siquem, al amparo de la noche.

Al amanecer, Gaal, quizás con la cabeza aún pesada por la fiesta, se asomó a la puerta de la ciudad. Vio acercarse gente desde las colinas. Zebul, a su lado, soltó una risa cortante: “Ves las sombras de los montes y te parecen hombres”. Pero Gaal insistió: “Mira, gente baja de la altura, y otra compañía llega por el camino de la encina de los adivinos”. Entonces Zebul dejó caer la máscara: “¿Dónde está ahora esa boca tuya, esa con la que decías: ‘¿Quién es Abimelec para que le sirvamos?’ ¿No es esta la gente que despreciaste? Sal ahora, y enfréntate a él”.

Gaal salió, con los hombres de Siquem tras él, confiados y desordenados. Y Abimelec desató sus tropas ocultas. No fue una batalla, fue una escabechina. Gaal y los suyos huyeron como conejos, perseguidos hasta las puertas de la ciudad, que se cerraron tras los fugitivos, dejando a muchos afuera para ser masacrados. Abimelec, implacable, se retiró a Aruma. Zebul, desde dentro, expulsó de Siquem a Gaal y a sus hermanos. El primer acto de la venganza había concluido.

Pero Abimelec no era hombre de medias tintas. Al día siguiente, la gente de Siquem, confiada, salió al campo. Alguien le avisó, y él volvió a dividir a sus hombres. Una compañía emboscó a los que estaban en el campo, y las otras dos se lanzaron contra la ciudad misma. Todo el día luchó contra Siquem, hasta tomarla. Mató a sus habitantes, demolió la ciudad y la sembró de sal. Un gesto final de maldición, para que nada volviera a crecer allí, ni siquiera la memoria.

Algunos se refugiaron en la torre fortificada del templo de El-berit. Abimelec y sus hombres subieron al monte Salmón, cercano. Con un hacha, cortó una rama de árbol, la puso sobre su hombro y ordenó a todos hacer lo mismo. “Apresúrense”, les dijo con esa urgencia gélida que lo caracterizaba. Amontonaron las ramas contra la torre y les prendieron fuego. Dentro, murieron carbonizados alrededor de mil personas, hombres y mujeres. El humo negro y acre fue la lápida de la ciudad que lo había coronado.

Confíado en su suerte de hierro, Abimelec marchó luego contra Tebes. Sus habitantes, aterrorizados, se encerraron en una torre fuerte dentro de la ciudad. Él se acercó a las puertas para prenderles fuego, como había hecho en Siquem. Pero la providencia, a veces, se sirve de los detalles más pequeños.

Una mujer, desde lo alto de la torre, dejó caer una rueda de molino. No era una piedra cualquiera; era la muela superior, grande, pesada como la carga de un asno. Cayó con un silbido sordo y le golpeó en la cabeza, partiéndole el cráneo. Abimelec, el rey de la traición y la espada, cayó de rodillas. Y entonces, en un último destello de vanidad feroz, comprendió la ignominia de su final. “Sáquenme la espada y mátemme —gritó a su escudero—, no sea que digan de mí: ‘Una mujer lo mató’”. El joven, temblando, le traspasó, y él murió allí, a los pies de los muros que no pudo quemar.

Los hombres de Israel, al verlo muerto, se dispersaron. Cada cual volvió a su casa. La guerra de un hombre había terminado.

Y en los montes, quizás, Jotam, el hermano superviviente, se enteró de la noticia. Recordaría la parábola que una vez, desde el monte Guerizín, había gritado a los hombres de Siquem: la fábula de los árboles que buscaban un rey. La zarza, la más inútil y peligrosa, que ofrecía sombra venenosa y prometía fuego devorador. Así había sido Abimelec. Un fuego que, al final, consumió a quienes lo encendieron y a él mismo, dejando solo ceniza y sal sobre la tierra yerta.

Así pagó Dios el crimen de Abimelec y devolvió sobre sus cabezas la maldición de Jotam. Porque la violencia, cuando se siembra como grano, no cosecha trigo, sino un bosque de lanzas que, tarde o temprano, se vuelven contra el mismo que las esparció.