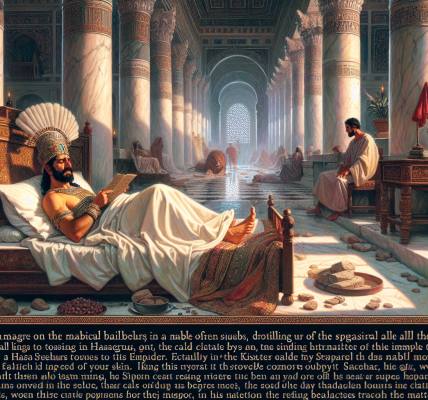

El aire en el aposento real era denso, cargado con el aroma dulzón del vino y de los manjares que ya nadie tocaba. Una tercera copa de oro, medio llena, reposaba frente al rey Asuero, quien reclinado sobre los cojines de púrpura, observaba con una curiosidad distante a su reina. Ester, sentada con una rectitud que parecía costarle un esfuerzo sobrehumano, sentía el peso de las joyas como si fueran grillos. El manto de lino fino, bordado con hilos de plata, le pesaba sobre los hombros cual cota de malla. Había llegado la hora. Los dos banquetes previos no habían sido más que el lento tensar de la cuerda del arco. Ahora, la flecha debía partir.

«Oh rey», comenzó, y su voz, aunque clara, tenía un temblor apenas perceptible, como el de una hoja de olivo antes de la tormenta. No era el miedo al hombre, sino el peso de la palabra definitiva. «Si he hallado gracia en tus ojos, oh rey, y si al rey le place, concédeme mi vida —hizo una pausa, dejando que las palabras, tan simples y tan terribles, se asentaran en el aire—. Concédeme la vida de mi pueblo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, masacrados y aniquilados».

El rey Asuero, que había estado jugueteando con el sello de su anillo, se quedó inmóvil. Sus dedos se cerraron en un puño. La complacencia borrosa del vino se evaporó de su rostro, sustituida por una incredulidad feroz. «¿Vendidos? ¿Destruidos?» El tono no era de pregunta, sino de un rugido contenido. Sus ojos, de un azul frío como el hielo de los montes de Media, barrieron la estancia y se clavaron en Amán, quien, sentado a la mesa, había palidecido de tal modo que su rostro parecía una máscara de cera. «¿Quién es y dónde está el hombre que ha concebido en su corazón hacer tal cosa?»

La sala se sumió en un silencio absoluto. Solo se escuchaba el leve chisporroteo de las lámparas de aceite y el jadeo casi imperceptible que escapaba de los labios del primer ministro. Ester no apartó la mirada del rey. Sabía que un instante de vacilación lo podía perder todo. Respiró hondo, y el aire le quemó los pulmones. Luego, extendió un brazo, no con un gesto teatral, sino con una lentitud cargada de una fatalidad inmensa. Su dedo índice, desnudo de cualquier anillo, señaló al hombre sentado frente a ella.

«El adversario y enemigo —dijo, y cada palabra era clara como cristal quebrado— es este malvado Amán».

Amán se encogió en su sitio como si el dedo de la reina fuera una lanza. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió. Los ojos, antes llenos de arrogancia y cálculos fríos, ahora reflejaban el puro terror animal de la bestia acorralada. Todo su plan, su odio meticuloso por Mardoqueo, su decreto genocida sellado con el anillo del rey, se desmoronaba ante una verdad que jamás había considerado: la reina, la bella y callada reina, era una de esos judíos a los que había condenado.

El rey Asuero se levantó de un salto. La ira lo transfiguró. El vino y la comida le revolvieron en el estómago, una náusea de traición y de furia. Sin decir palabra, con un movimiento brusco, salió al jardín que daba al aposento real. Las cortinas de lino se agitaron a su paso. Necesitaba el aire frío de la noche, necesitaba pensar, o más bien, necesitaba que el fuego de su cólera no lo consumiera allí mismo delante de todos.

En la sala, quedaron Ester y Amán. Un silencio espeso, sofocante, se interpuso entre ellos. Amán, viendo al rey salir con ese rostro torvo, comprendió que su sentencia estaba dictada. La desesperación, aguda y ciega, se apoderó de él. Ya no había protocolo, ni dignidad, ni cálculo. Solo el instinto de aferrarse a cualquier brizna de esperanza. Y esa brizna era la reina, a quien él mismo había querido exterminar. Se arrastró desde su sitio hasta el diván donde Ester permanecía sentada, inmóvil como una estatua. Cayó de rodillas, y sus manos grasientas se aferraron al borde del manto de lino, arrugando la fina tela, manchándola con el sudor de su pánico.

«¡Por favor, mi reina! ¡Merced!», balbuceó, y su voz era un quejido ronco. Su cuerpo se doblaba sobre los cojines, un espectáculo de abyección total. En ese momento de terror absoluto, no pensaba en el rey, ni en el imperio, ni siquiera en su propia vida de poder. Solo suplicaba a la mujer a quien había convertido, sin saberlo, en su verdugo.

Fue en ese preciso instante, cuando Amán se abrazaba al lecho de la reina, cuando el rey Asuero volvió del jardín. La escena que se ofreció a sus ojos fue, a su mente encendida por la ira y los celos, la confirmación de la última vileza imaginable. No vio a un suplicante aterrorizado, sino a su primer ministro, caído sobre el lecho de su reina, en el aposento privado del banquete, mientras él, el rey, estaba ausente. Un gruñido salió de su garganta.

«¡Qué! —tronó—. ¿Violentarás también a la reina delante de mí, en mi propia casa?»

La frase, cargada de una interpretación torcida por la furia, cayó como un hacha. Apenas las palabras salieron de su boca, los eunucos y guardias que estaban a la entrada, percibiendo la voluntad no dicha pero evidente en el rostro del rey, se abalanzaron sobre Amán. Uno de ellos, un hombre de rostro escarificado llamado Harbona, que había estado presente días antes y recordaba las palabras de Amán sobre la horca preparada para Mardoqueo, vio la oportunidad. Con una voz seca, informativa, como si comentara el tiempo, dijo:

«He aquí que una horca de cincuenta codos de alto está levantada en la casa de Amán, para Mardoqueo, aquel que habló bien del rey».

El rey Asuero ni siquiera miró a Harbona. Su mirada estaba clavada en Amán, a quien los guardias ya tenían inmovilizado. La noticia de la horca fue la gota que colmó el vaso de su decisión.

«¡Cuélguenlo en ella!», ordenó, y su voz ya no tenía calidez alguna. Era el sonido del hierro al golpear el hierro.

No hubo más discusión. Los guardias arrastraron a Amán, quien ya no suplicaba. Un silencio extraño lo había invadido, una resignación helada. Lo sacaron de la sala, a través de los pasillos que él mismo había recorrido con tanta arrogancia, hacia su propia casa, hacia el patíbulo que había construido con tanto esmero para su enemigo. La justicia, que a menudo da vueltas lentas y caprichosas en los asuntos de los hombres, esta vez se había mostrado con una velocidad y una precisión aterradoras.

En el aposento, el rey Asuero se dejó caer pesadamente en su sitial. La ira se estaba disipando, dejando tras de sí el cansancio y el asco. Miró a Ester, que seguía sentada, pálida pero serena. La furia del rey se aplacó entonces, o más bien, encontró un nuevo cauce. La orden de colgar a Amán en la horca de Mardoqueo no fue solo un castigo, fue un símbolo público, una restitución torpe pero efectiva. Y en el corazón de la reina, mientras la noche persa caía sobre Susa, no hubo alegría vindicativa, sino un alivio profundo y silencioso, como el de quien, tras contener la respiración al borde del abismo, siente por fin la tierra firme bajo sus pies. El peligro no había pasado, pero el enemigo había caído. Y en ese giro, percibía la sombra de una mano que no se veía, moviendo las piezas en el tablero del poder, desde la humilde casa de un judío hasta el trono mismo del imperio.