La lluvia había convertido el camino de Siquem en un lodazal oscuro. No era la lluvia buena, la que cae mansa y promete vida a los surcos; era una lluvia espesa, cortante, que golpeaba como un castigo contra la tierra reseca del reino. Bajo un manto raído y una capucha que apenas protegía su identidad, la mujer avanzaba con los pies hundidos en el barro frío. No llevaba joyas. Ni siquiera el simple brazalete de plata que las mujeres de su pueblo solían usar. Solo llevaba, oculto entre los pliegues de su túnica, un pan seco, un puñado de higos pasados y el peso de un miedo que le helaba más que el agua que se le colaba por los tobillos.

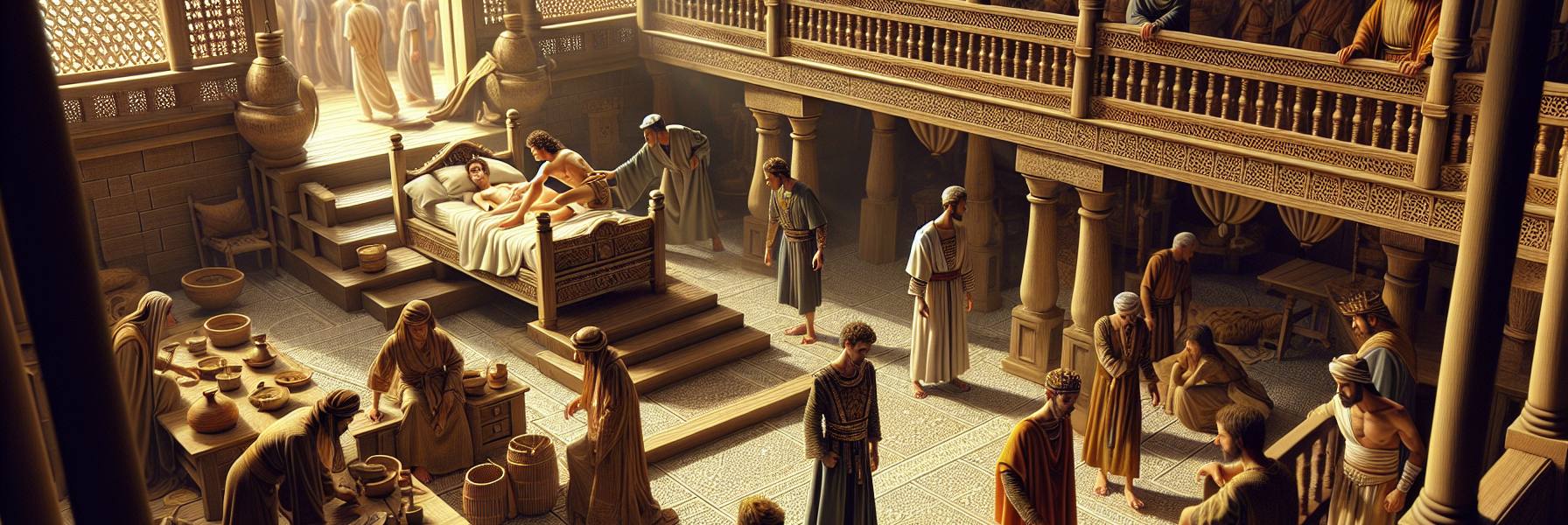

Era la esposa de Jeroboam, rey de Israel, y caminaba hacia Silo. Su hijo, Abías, el menor, el que tenía la risa clara como el agua de un manantial, yacía enfermo en palacio. La fiebre le quemaba las mejillas y le secaba los labios, y ningún médico, ninguna pócima de los sabios de Tirsa había logrado arrancar aquel mal que lo consumía día a día. En su desesperación, una idea había germinado en la mente del rey, una idea torcida por la necesidad: ir a ver al viejo profeta Ahías. El mismo que años atrás, en un campo soleado, le había rasgado su manto nuevo en doce pedazos y le había dicho que diez de aquellos jirones serían suyos, que Yahvé le arrancaría el reino de la mano de Salomón para dárselo a él. Ahías, ahora viejo y ciego, vivía retirado, pero la palabra de Yahvé aún estaba con él. “Ve tú,” le había susurrado Jeroboam, su mano enguantada apretándole el brazo con una fuerza febril. “Vístete como una campesina. Que no te reconozca. Lleva un presente, pan, algo… y pregúntale por el niño. Quizás… quizás haya una palabra de esperanza.”

Pero mientras esquivaba un charco profundo, la mujer sintió que la esperanza era otra cosa que se hundía en el lodo. Jeroboam había levantado becerros de oro en Betel y en Dan. “Demasiado lejos es ir a Jerusalén,” había declarado a su pueblo. Y había nombrado sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, y había instituido fiestas según su propio criterio. Ella había visto la sombra en los ojos de su marido, una sombra que no era solo de poder, sino de un temor profundo y huraño. Temía que su reino, arrancado con promesa, se le escurriera de entre los dedos como arena.

Al atardecer, cuando la lluvia amainó a un goteo obstinado, llegó a las afueras de Silo. La casa de Ahías era conocida, una construcción de piedra más humilde de lo que correspondía a un profeta. Respiró hondo, se ajustó la capucha, y llamó a la puerta de madera con los nudillos entumecidos.

Desde dentro, una voz anciana pero clara, seca como un leño, respondió: “Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? Yo soy un ciego, pero hay Uno que me ha dicho que vienes.”

El corazón le dio un vuelco tan violento que creyó desmayarse. Apoyó una mano en la jamba de la puerta, fría y áspera. Empujó y entró. El interior olía a humo de leña húmeda, a hierbas secas y a tierra. Ahías estaba sentado en un escaño bajo, envuelto en una manta. Sus ojos, velados por una nube blanquecina, parecían mirar hacia un punto fijo en la pared opuesta, más allá de la pared misma. A su alrededor, el desorden de una vida atendida por vecinos: unos cuencos sin lavar, un telar abandonado.

“Acércate,” dijo el profeta. No era una invitación. Era una orden.

Ella avanzó, y antes de que pudiera abrir la boca, antes de que pudiera ofrecer el pan y los higos que ahora le pesaban como piedras, la voz de Ahías llenó la habitación. No alzaba el tono, pero cada palabra caía con el peso irrevocable de un sello sobre arcilla.

“Ve y dile a Jeroboam que así dice Yahvé, el Dios de Israel: ‘Yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió con todo su corazón. Tú has hecho lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues te has hecho dioses extraños, imágenes de fundición, para provocarme a ira, y a mí me has echado tras tus espaldas.”

La mujer sintió que el suelo se inclinaba. Se apoyó contra la mesa de madera, áspera bajo sus dedos. El profeta continuó, y su voz empezó a pintar imágenes terribles y concretas en el aire viciado de la cabaña.

“Por tanto, voy a traer el mal sobre la casa de Jeroboam. Cortaré hasta el último varón de Jeroboam, al siervo y al libre en Israel. Barreré la descendencia de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que no quede nada. Los que mueran en la ciudad los comerán los perros; y los que mueran en el campo, los comerán las aves del cielo. Porque Yahvé ha hablado.”

Un sollozo se le escapó, ahogado, seco. Pero el anciano no se detuvo. Su dedo huesudo, aunque no apuntaba a nada en la habitación, parecía señalar el futuro con una precisión aterradora.

“Y en cuanto a ti, levántate y vete a tu casa. En el momento en que tus pies entren en la ciudad, el niño morirá.”

Ella jadeó, un sonido áspero que rasgó su garganta. No era una maldición más. Era una sentencia sobre la única cosa pura, la única cosa por la que su corazón latía con un amor no manchado por la ambición o el temor al poder. Su Abías.

“Y todo Israel lo llorará y lo enterrarán,” prosiguió Ahías, y por primera vez su voz pareció cargarse de una piedad infinita y triste, “porque solo de este niño de la casa de Jeroboam ha hallado Yahvé algo bueno, algo grato ante sus ojos en la ciudad de Jerusalén. Solo él tendrá sepultura. Los demás… los demás serán pasto de perros y buitres.”

El silencio que siguió fue más denso que cualquier palabra. El profeta bajó la cabeza. Había terminado. No había consuelo que ofrecer, ni gesto de clemencia. La palabra, una vez dicha, era ya un hecho en el mundo invisible, solo esperando su turno para manifestarse en el de los hombres.

La mujer no recordaba haber salido de la casa. No recordaba el camino de vuelta. La lluvia había cesado, y una luna fría y afilada como una hoz de plata se había abierto paso entre las nubes rotas. Caminaba mecánicamente, el pan y los higos olvidados en algún rincón de la casa del profeta, el miedo inicial transformado en una certeza de hielo que le recorría las venas.

Cuando los muros de Tirsa se recortaron contra el cielo plomizo del amanecer, sus pies, cubiertos de un barro que se había secado como costra, pisaron la primera piedra del camino real. En ese instante preciso, como si una cuerda invisible se hubiera cortado, supo. No hubo grito en el palacio que llegara hasta la puerta. No hubo mensajero. Lo supo en el silencio repentino del mundo, en el vacío que se abrió en el centro de su pecho. Se quitó la capucha, ya sin importarle quién la viera, y entró en la ciudad.

En el aposento del niño, encontró la quietud. Abías yacía en su lecho, pequeño y pálido, pero con una paz en el rostro que la fiebre le había robado hacía días. Estaba frío. La profecía se había cumplido al compás de sus propios pasos. Lo enterraron, y todo Israel, como había dicho Ahías, lo lloró. Hubo un duelo oficial, pomposo y lleno de discursos huecos sobre la pérdida del vástago real.

Ella, la reina, no lloró en público. Se sentó en una habitación a oscuras, lejos del bullicio ceremonial, y miró por la ventana el cielo que volvía a encapotarse. Pensó en los diez pedazos del manto, esparcidos por el suelo polvoriento de un campo años atrás. Pensó en cómo aquella promesa, manoseada por la ambición y el miedo, se había convertido en esto: en una casa condenada, en un reino efímero, y en un niño bueno que yacía bajo tierra, el único digno de un lugar de reposo en medio de la ruina que su padre había edificado. Y supo, con la misma certeza con que había sentido la muerte de su hijo, que los perros rondarían pronto los muros de su palacio, esperando su turno.