El sol de la mañana, un disco pálido tras una bruma de calor y polvo, se posaba sobre los muros de Jerusalén. Subir a la ciudad alta siempre dejaba el sér de uno cubierto de una capa fina y terrosa. Aquel día, sin embargo, el polvo parecía más espeso, como si se mezclara con la ceniza de sacrificios distantes. Jeremías lo sentía en la garganta, áspero y amargo, mientras se dirigía con paso firme hacia la Puerta Oriental del templo.

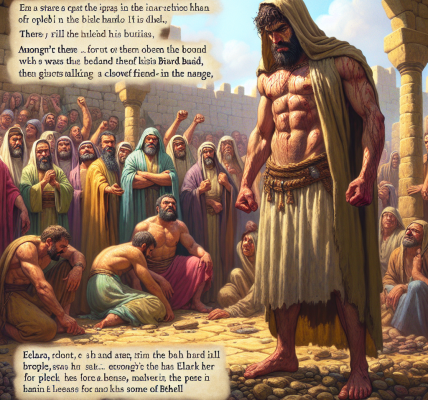

No era una muchedumbre cualquiera la que se agolpaba en el atrio. Se notaba en los ropajes, en el porte. Gente de Judá y de Jerusalén, como rezaba el rollo que el Señor le había puesto en el pecho, un peso más insoportable que la piedra. Venían de las ciudades de la llanura, de las colinas de Hebrón, algunos hasta de las fronteras con Egipto. Habían traído sus corderos, sus palomas, sus medidas de harina fina. El aire olía a incienso, a lana sudada, y a algo más: una autosatisfacción densa y tranquila. Era el aroma de la rutina piadosa.

Jeremías se detuvo junto a la entrada, donde la gente pasaba en un flujo constante. Sus ojos, oscuros y profundos como cisternas en verano, recorrieron los rostros. Allí estaba Hanan, el mercader, cuyo trato con las caravanas fenicias era bien conocido, y que ahora ajustaba el fleco de su manto de oración con devoción escrupulosa. Más allá, Eliakim, el anciano de la ciudad, cuya hija había sido repudiada sin causa justa el invierno pasado, inclinaba la cabeza ante el santuario. Y los soldados, con sus espadas colgando de los cinturones, charlaban en voz baja, sus risas conteniendo ecos de la violencia ejercida en los caminos.

La voz del Señor, que era como un trueno lejano en sus huesos, resonó con una claridad atronadora. No era el momento para parábolas sutiles, para giros poéticos. El mensaje era un hacha afilada contra la raíz de un árbol podrido.

Jeremías respiró hondo. El aire del templo, cargado de humo graso, le quemó los pulmones. Y entonces, alzó la voz. No gritó, no. Fue un tono grave, proyectado, que cortó el murmullo como un cuchillo corta una cuerda tensa.

—¡Oigan la palabra del Señor, todos ustedes de Judá que entran por estas puertas para postrarse! ¡Así dice el Señor de los Ejércitos, el Dios de Israel: Mejoren su conducta y sus acciones, y haré que vivan en este lugar!

Un silencio incómodo se extendió. Algunos se volvieron, entre curiosos y molestos. ¿Quién era este hijo de Hilquías para interrumpir el ritmo sagrado del día?

—No se fíen de esas palabras engañosas que repiten como un conjuro: «¡El templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor es este!». Se las repiten a sí mismos, una y otra vez, como si el nombre de las piedras fuera un escudo. Como si estas piedras talladas por manos humanas pudieran protegerles de la justicia que han sembrado en cada callejuela, en cada casa.

Un hombre gruñó desde la multitud. —¿Acaso no estamos aquí, en la casa de Dios? ¿No es esto lo que Él pidió?

Jeremías lo miró directamente, y el hombre bajó la vista. —¿Creen que con solo venir aquí, con solo pasar bajo el dintel de estas puertas magníficas, ya están a salvo? ¿Para qué? ¿Para seguir robando, asesinando, cometiendo adulterio, jurando en falso, quemando incienso a Baal y yendo tras dioses extraños que no conocieron? ¿Y luego vienen y se ponen delante de mí, en esta casa que lleva mi nombre, y dicen: «¡Estamos a salvo!»? ¿A salvo para seguir haciendo todas estas abominaciones?

Su voz tembló, no de miedo, sino de una cólera antigua, una pena desgarradora. —¿Han convertido esta casa, que debía ser una morada de oración, en una cueva de ladrones? Yo lo veo. Lo veo todo. Suban a Silo, donde primero establecí mi nombre. Miren lo que hice con aquel lugar por la maldad de mi pueblo Israel. Destrucción. Piedras sobre piedras. Y a ustedes, por todas las cosas que han hecho, les espera lo mismo.

Un grito de protesta, ahogado, surgió de entre los sacerdotes que observaban desde las gradas. Pero Jeremías no podía detenerse. La palabra era un torrente.

—¿Ofrecen holocaustos y sacrificios que ni siquiera les pido? Lo que pedí fue esto: que escuchen mi voz. Que anden en el camino que les mandé. Entonces serían mi pueblo, y yo sería su Dios. Pero ustedes no han escuchado; no han prestado oído. Han endurecido su cerviz, han hecho todavía peor que sus padres.

Desplegó entonces un cuadro dantesco, terrible en su cotidianidad. No habló de ejércitos lejanos, sino de lo que sus ojos habían visto y sus oídos habían oído. —Miren los altos de Tofet, en el valle de Ben Hinón. Allí queman a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Un ritual que no ordené, que ni siquiera se me pasó por la pensamiento. ¿Y para qué? Para aplacar a dioses de barro. Por eso, vienen días —dijo el Señor, y la frase cayó como un bloque de granito— en que a ese lugar no se le llamará más Tofet, ni valle de Ben Hinón, sino Valle de la Matanza. Y quedará tan lleno de cadáveres, que no habrá lugar para enterrarlos. Los cuerpos serán comida para las aves del cielo y las bestias de la tierra, y haré cesar en este lugar toda voz de alegría, toda voz de gozo, la voz del novio y la voz de la novia.

La descripción era tan vívida, tan cargada de un realismo repulsivo, que varias mujeres se llevaron el manto a la nariz, como si ya olieran el hedor. El silencio ahora era absoluto, roto solo por el leve balido de un cordero asustado.

—Y cuando eso ocurra —continuó Jeremías, su voz ahora un susurro ronco que obligaba a inclinarse para oír—, cuando vengan a mirar estas ruinas majestuosas, se preguntarán: «¿Por qué ha hecho el Señor semejante cosa a este gran templo?». Y la respuesta la encontrarán en el espejo de sus propias almas. Porque abandonaron el pacto. Porque adoraron a dioses extraños y se postraron ante ellos. Porque no escucharon mis palabras.

Dio media vuelta. Su mirada barrió el atrio, las columnas de bronce, el velo bordado. Ya no veía la gloria de Salomón. Veía un cadáver arquitectónico, un esqueleto de piedra esperando el fuego final. El peso en su pecho no había disminuido, pero la palabra había sido dicha. Se había vertido como agua viva sobre tierra árida, y solo quedaba ver si alguna semilla, por milagro, encontraba una grieta donde germinar.

Caminó lentamente, saliendo por la misma puerta. La multitud se abrió ante él, no por respeto, sino por una incomodidad supersticiosa, como si hubiera tocado un cadáver. A sus espaldas, el murmullo volvió a comenzar, primero tímido, luego con más fuerza. Se oyó el golpe seco de un cuchillo ritual sobre un cuello de animal. El incienso siguió ascendiendo, en espirales grises y tranquilizadoras, hacia el cielo despejado y despiadado.

Jeremías bajó por la calle, de vuelta hacia la ciudad baja. El polvo, ahora, ya no solo sabía a tierra. Sabía a ceniza.