El aire en la ciudad olía a polvo, a hierbas secas y al humo graso de los mil fuegos que ardían desde el amanecer. Era el día después de la luna nueva, y Jerusalén respiraba con el aliento entrecortado de la festividad. Elías, un escriba de manos surcadas de venas y tinta, se abría paso entre la multitud. No se dirigía al Templo, no aún. Tenía un peso en el pecho, una opresión que no era de los años, sino del espíritu. La ciudad, en su bullicio, le parecía ruidosa y vacía a la vez.

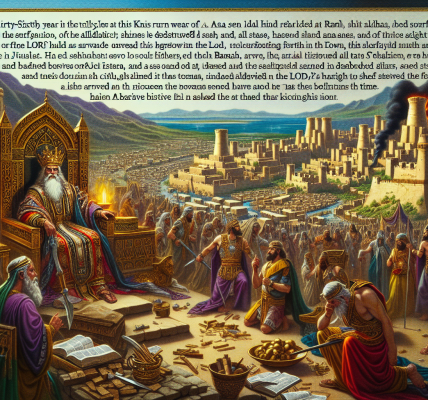

Desde su pequeña casa en la cuesta, había visto llegar a las familias desde los alrededores. Traían sus ofrendas: corderos balando con inocente inquietud, terneros que resbalaban en el empedrado, palomas en jaulas de mimbre. Los mercaderes vociferaban junto a las puertas, ofreciendo animales sin defecto a precios que subían con la prisa. Escuchó a un hombre regatear con furia por un carnero, luego alzarlo con satisfacción, como si hubiera adquirido un favor, no un ser vivo. Algo en aquel espectáculo le producía una honda tristeza.

Elías llegó a su lugar habitual, una roca plana bajo un viejo olivo, desde donde se veía el atrio exterior del Templo. Los sacerdotes, con sus vestiduras de lino blanco, se movían con eficiencia ritual. El humo de los holocaustos subía recto en la quietud de la mañana, una columna gris que se desvanecía en el azul. El sonido de los cánticos, los shofares, el murmullo de las oraciones, todo se mezclaba en un rumor sagrado. Pero él, que conocía cada salmo, cada ley, sentía un desasosiego creciente. Era como si observara una representación majestuosa, pero vacía, donde los actores habían olvidado el argumento de la obra.

Entonces, sin que nube alguna lo anunciara, la luz cambió.

No fue un oscurecimiento, sino una intensificación. El sol palideció, no ante una sombra, sino ante una claridad diferente, una luz que no proyectaba sombras, que bañaba cada piedra, cada rostro, con una crudeza implacable. El ruido de la ciudad se extinguió de golpe, no en un silencio, sino en una quietud expectante, tan profunda que Elías pudo oír el latir de su propia sangre en los oídos.

Y desde el lugar del Santuario, desde el corazón mismo del Monte, surgió una voz.

No era un sonido que llegara por los oídos; era una vibración que nacía dentro del hueso, dentro del alma. No tronaba, no gritaba. Hablaba con una claridad terrible y serena, cada palabra como una gota de metal fundido que se grababa a fuego en la conciencia.

«El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y llamado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso.»

Elías contuvo el aliento. Su vista, ya débil, creyó ver formas en la luz: no un trono, sino la esencia de la soberanía; no una figura, sino la presencia absoluta que precede a toda forma. La voz continuó, y el mundo entero parecía ser su cámara de resonancia.

«Desde Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios, y no callará.»

Era Él. No un concepto, no una tradición. Era Él, el que habló en Horeb, el que guió en la columna de fuego. Y venía, pero no para habitar en un lugar, sino para juzgar. Un estremecimiento recorrió la multitud. Algunos cayeron de rodillas, otros se quedaron paralizados, las ofrendas olvidadas en sus manos.

La voz prosigui, dirigiéndose directamente a los cielos y a la tierra como testigos eternos de un pacto.

«Juzgará a su pueblo. Reunidme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio.»

Y entonces, la voz se volvió específica, penetrante, dirigiéndose a aquellos mismos que, abajo, sostenían los corderos y los terneros con un aire de obligación cumplida.

«Oye, pueblo mío, y hablaré; escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo.»

Elías sintió un alivio agudo y doloroso. No era su imaginación. Aquella incomodidad, aquel malestar ante el ritual mecánico, tenía un nombre: era el desagrado del mismo Dios.

«No te reprocharé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí.»

Un murmullo de confusión pasó por la multitud. Si no era por los sacrificios, ¿por qué? Elías apretó los puños, intuía lo que venía.

«No tomaré de tu casa becerros, ni de tus corrales machos cabríos. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos es mío.»

La voz no mostraba ira, sino una especie de cansancio infinito, el de un propietario a quien le ofrecen, como un regalo, lo que ya le pertenece. El ritual, en sí mismo, era inútil. ¿Ofrecer a Dios lo que Él ya posee? ¿Creer que se puede comerciar con el Creador mediante la grasa de un animal? La idea, expuesta así, resultaba de una pobreza absurda.

«Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti; porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos?»

La pregunta quedó flotando, cargada de una ironía devastadora. El mercader que había regateado el carnero bajó la cabeza, avergonzado, como si su secreto mezquino hubiera sido voceado desde las alturas.

Y entonces vino el giro, el verdadero corazón del mensaje, dicho con una ternura que cortaba más que cualquier reproche.

«Ofrece a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia; te libraré, y tú me honrarás.»

Ahí estaba. No el ritual por el ritual, sino la gratitud. No la ofrenda como pago, sino como expresión de un corazón dependiente. La alabanza como la verdadera moneda del cielo. El pacto no era un contrato comercial, era una relación. «Invócame… te libraré… y tú me honrarás.» Una cadena de gracia y respuesta amorosa.

Pero la voz no acabó ahí. Se volvió de nuevo, y ahora su tono tenía un filo cortante, dirigido a otro grupo, a aquellos que recitaban la ley con los labios mientras sus vidas la desmentían.

«Pero al impío dice Dios: ¿Qué tienes tú que recitar mis estatutos, y que tomar mi pacto en tu boca? Tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras.»

Elías pensó en algunos de los ancianos con los que debatía, hombres eruditos que podían citar Levítico de memoria pero que oprimían a sus sirvientes o urdían negocios turbios. Pensó en su propia tentación de amar más la letra escrita que al Dios viviente que la inspiró.

«Si veías al ladrón, corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca abundaba en maldad, y tu lengua fabricaba engaño. Te sentabas a hablar contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia.»

La descripción era tan precisa, tan cotidiana, que muchos bajaron la mirada, no por temor a un castigo lejano, sino por la vergüenza de verse retratados con tanta nitidez. No se hablaba de idolatría abierta, sino de la traición sorda, de la maldad doméstica, del chisme que envenena la comunidad. Eran los que, tras ofrecer su sacrificio por la mañana, por la tarde destruían con la lengua la vida del prójimo.

«Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú; pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos.»

El silencio de Dios. Habían interpretado Su paciencia como indiferencia, o peor, como complicidad. Creían que Él era un ser amplio, que hacía la vista gorda. Y de pronto, ese silencio se rompía, no con un estruendo, sino con una enumeración tranquila y terrible de sus propias acciones. La cuenta presentada.

La voz concluyó con una advertencia y una última oferta de redención, un camino estrecho de regreso.

«Considerad esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace, y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará; y al que ordena su camino, le mostraré la salvación de Dios.»

Las últimas palabras, «la salvación de Dios», se perdieron no en un eco, sino en una especie de absorción por la luz. La claridad abrumadora comenzó a disiparse, no como una nube que se va, sino como una conciencia que se retira. La luz del sol común, caliente y amarilla, regresó. Los sonidos de la ciudad volvieron a filtrarse: el balido de un cordero, el llamado de un vendedor, el llanto de un niño.

Pero nada era igual.

Elías se levantó de la roca, las rodillas le temblaban. Miró hacia el Templo. El humo aún subía. Los sacerdotes seguían con su labor. Pero ya no veía un ritual hueco. Veía un símbolo, un recordatorio torpe de algo infinitamente más grande. La ofrenda no era para alimentar a Dios, sino para recordarles a ellos su hambre de Él, una hambre que solo la alabanza y un corazón recto podían saciar.

Al bajar por la cuesta, pasó junto al mercader del carnero. El hombre estaba sentado en el suelo, la cabeza entre las manos. No lloraba. Solo respiraba con dificultad, como si le hubieran quitado un peso que no sabía que cargaba. Elías no dijo nada. Siguió caminando.

Al llegar a su casa, en lugar de tomar sus pergaminos, se sentó en la puerta. Miró el cielo, ahora ordinario y hermoso. Un profundo agradecimiento, no exento de temor, le llenó el pecho. No era un sentimiento vago. Era una decisión. Hoy, su sacrificio sería de gratitud. Y mañana, al encontrarse con su hermano de quien había pensado mal ayer, su ofrenda sería la misericordia.

Dios no necesitaba su ternero. Pero anhelaba su corazón. Y por primera vez en mucho tiempo, Elías, el escriba de manos manchadas de tinta, sintió que empezaba a entender el verdadero pacto.