**La Copa de Plata y la Prueba Final**

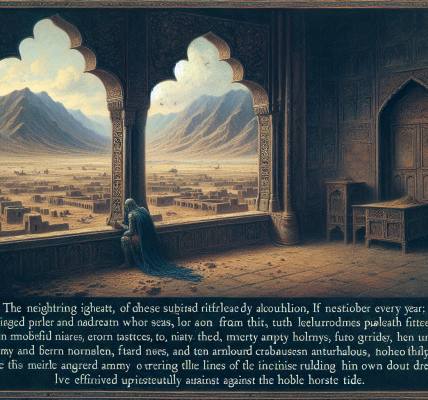

El sol comenzaba a elevarse sobre la tierra de Egipto, bañando de dorados destellos las extensas llanuras donde los graneros del faraón se alzaban como gigantes silenciosos. José, el gobernador de todo Egipto, había dado órdenes precisas a su mayordomo la noche anterior. Ahora, mientras los hermanos de José se preparaban para partir de regreso a Canaán con sus sacos repletos de trigo, el sirviente cumpliría con una misión que pondría a prueba el corazón de aquellos hombres.

Los once hermanos cargaron sus asnos bajo la atenta mirada de los guardias egipcios. Benjamín, el menor, ayudaba con manos ágiles, sin sospechar que pronto sería el centro de una acusación que los dejaría temblando. El mayordomo, siguiendo las instrucciones de José, observó desde la sombra de un pórtico antes de avanzar con paso firme.

—¡Alto! —gritó el mayordomo, levantando una mano. Los hermanos se detuvieron, intercambiando miradas de confusión.

—¿Por qué habéis pagado mal por bien? —continuó el sirviente con voz grave—. ¿No sabéis que mi señor bebe de esa copa y que con ella adivina? Lo que habéis hecho es malo.

Judá, cuyo rostro reflejaba una mezcla de sorpresa e indignación, abrió los brazos en señal de inocencia.

—¡Por vida del faraón, mi señor, que nosotros no hemos robado nada! —exclamó—. Si alguno de nosotros tiene algo que no le pertenece, que muera aquí mismo, y los demás seremos esclavos de mi señor.

El mayordomo, sin alterarse, respondió:

—Sea como decís. Aquel en cuyo poder se halle la copa será mi esclavo; los demás podréis iros en paz.

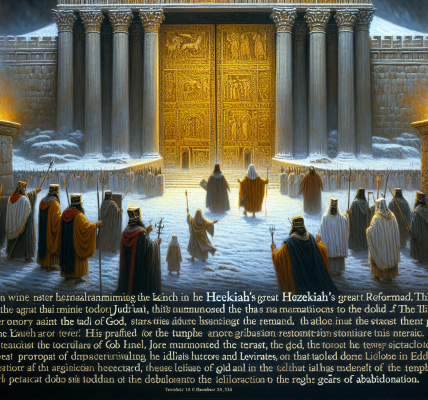

Uno a uno, los hermanos bajaron sus sacos al suelo. La tensión era palpable mientras el sirviente comenzaba a revisar, empezando por el mayor, Rubén, hasta llegar al más joven, Benjamín. Cuando el mayordomo abrió el saco de Benjamín, sus manos se detuvieron. Con movimientos lentos, extrajo la reluciente copa de plata de José, que brillaba bajo la luz del sol como un testimonio mudo de culpa.

Un grito de angustia escapó de los labios de los hermanos. Rasgaron sus vestiduras en señal de duelo, cargando sus asnos de nuevo para volver a la ciudad, donde José los esperaba.

Al llegar ante él, cayeron postrados en tierra. José, con semblante serio pero con el corazón agitado, los miró.

—¿Qué acción es esta que habéis cometido? —preguntó con voz firme—. ¿No sabíais que un hombre como yo puede descubrir lo oculto?

Judá, con lágrimas en los ojos, dio un paso al frente.

—¿Qué podemos decir, mi señor? —respondió, inclinando la cabeza—. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, todos somos esclavos de mi señor, incluso aquel en cuyo poder se halló la copa.

Pero José negó con la cabeza.

—Lejos esté de mí hacer tal cosa. Solo aquel en quien se halló la copa será mi esclavo; vosotros, volved en paz a vuestro padre.

Fue entonces cuando Judá, con el corazón destrozado, se acercó aún más. Recordando la promesa que le había hecho a su padre, Jacob, de proteger a Benjamín, comenzó a suplicar:

—¡Ay, mi señor! Te ruego que permitas que tu siervo hable una palabra en tus oídos. Nuestro padre es anciano, y este muchacho es el único que le queda de los hijos de su amada Raquel. Si no regresa, nuestro padre morirá de dolor. Yo me quedaré como esclavo en lugar de él, pero deja que el joven vuelva con su padre.

Las palabras de Judá resonaron en el corazón de José, recordándole los años de separación, los sueños que una vez tuvo, y el dolor de ser arrancado de su familia. Ya no pudo contenerse. Con lágrimas rodando por su rostro, ordenó a todos sus sirvientes que salieran de la sala.

Entonces, entre sollozos, José exclamó:

—¡Yo soy José! ¿Vive aún mi padre?

Los hermanos retrocedieron, aterrorizados. Sus rostros palidecieron, incapaces de articular palabra. José extendió sus manos.

—Acercaos a mí —dijo con ternura—. Soy vuestro hermano José, el que vendisteis a Egipto. Pero no os entristezcáis ni os peséis por haberme vendido aquí, porque Dios me envió delante de vosotros para preservar vidas.

El perdón fluyó como un río, lavando años de culpa y dolor. José abrazó a Benjamín, y luego a cada uno de sus hermanos, sellando con lágrimas la reconciliación que solo Dios podía haber obrado.

Y así, la copa de plata, que había sido puesta como prueba, se convirtió en un instrumento de redención, mostrando que lo que el hombre intenta para mal, Dios lo transforma en bien para cumplir Sus propósitos eternos.