**El Salmo 118: Una Historia de Gratitud y Victoria**

En los días antiguos, cuando el pueblo de Israel caminaba bajo la guía del Señor, hubo un hombre llamado Eliab, un levita que servía en el templo de Jerusalén. Eliab era conocido por su profunda devoción y su corazón agradecido. Cada mañana, al salir el sol, se paraba en el atrio del templo y levantaba sus manos al cielo, diciendo: *»¡Den gracias al Señor, porque él es bueno; su amor perdura para siempre!»* (Salmo 118:1). Estas palabras no eran solo una recitación para él, sino un canto de su alma, un recordatorio constante de la fidelidad de Dios.

Eliab había experimentado la bondad del Señor en su vida de maneras profundas. En su juventud, había sido rescatado de una grave enfermedad que lo tenía al borde de la muerte. Los médicos no tenían esperanza, pero Eliab clamó al Señor, y Dios lo sanó. Desde entonces, había hecho un voto de servir al Señor todos los días de su vida. Ahora, como adulto, enfrentaba una nueva prueba: una sequía severa había azotado la tierra, y el pueblo de Judá sufría hambre y desesperación.

Un día, mientras Eliab meditaba en el Salmo 118, sus ojos se detuvieron en el versículo que decía: *»Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos»* (Salmo 118:9). Estas palabras resonaron en su corazón. Sabía que muchos en el reino estaban buscando ayuda en alianzas con naciones vecinas, confiando en sus ejércitos y riquezas. Pero Eliab recordó las historias de sus antepasados, cómo Dios había librado a Israel de Egipto y cómo había derrotado a ejércitos enteros con solo un puñado de hombres. Decidió que no confiaría en los hombres, sino en el Señor.

Eliab convocó a los ancianos de la ciudad y les dijo: *»Hermanos, no busquemos ayuda en los reyes de este mundo. Volvamos nuestros ojos al Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza»*. Al principio, algunos dudaron, pero la fe inquebrantable de Eliab los inspiró. Juntos, se reunieron en el templo y clamaron al Señor, pidiendo misericordia y provisión.

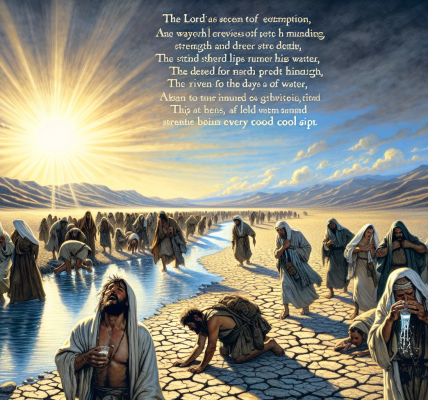

Pasaron días, y la sequía continuaba. El cielo parecía de bronce, y la tierra estaba seca y agrietada. Pero Eliab no se desanimó. Cada mañana, seguía levantándose para alabar al Señor, recordando las palabras del salmo: *»El Señor es mi fortaleza y mi cántico; ¡él es mi salvación!»* (Salmo 118:14). Su fe era como un faro en medio de la oscuridad, recordándole a todos que Dios no los había abandonado.

Una noche, mientras Eliab oraba en silencio, escuchó una voz suave que le decía: *»Ve al valle de Sorek»*. Sin dudar, al amanecer, Eliab tomó su bastón y partió hacia el valle. Al llegar, encontró un manantial de agua fresca que brotaba de la roca. Era un milagro, una señal clara de la provisión de Dios. Rápidamente, regresó a Jerusalén y compartió la noticia con el pueblo. Juntos, fueron al valle y vieron con sus propios ojos el agua que fluía abundantemente. La sequía había terminado, y el pueblo se regocijó.

Eliab, con lágrimas de gratitud, levantó su voz y declaró: *»La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha venido de parte del Señor; ¡es algo maravilloso para nuestros ojos!»* (Salmo 118:22-23). Comprendió que, así como el manantial había sido desechado y olvidado, Dios había tomado lo que parecía insignificante y lo había convertido en una fuente de vida para su pueblo.

El rey, al enterarse del milagro, llamó a Eliab y le dijo: *»Tu fe ha sido un testimonio para todos nosotros. El Señor ha obrado a través de ti»*. Pero Eliab, humilde como siempre, respondió: *»No soy yo, oh rey, sino el Señor. Él es quien merece toda la gloria. Este es el día que el Señor ha hecho; regocijémonos y alegrémonos en él»* (Salmo 118:24).

Desde ese día, el pueblo de Judá recordó la historia de Eliab y el manantial en el valle de Sorek. Cada año, en el aniversario del milagro, se reunían para cantar el Salmo 118 y dar gracias al Señor por su bondad y su amor eterno. Y Eliab, hasta el final de sus días, continuó sirviendo en el templo, recordándole a todos que *»el Señor es Dios, y él nos ha dado luz»* (Salmo 118:27).

Así, la historia de Eliab se convirtió en un testimonio vivo de las verdades del Salmo 118: que el Señor es bueno, que su amor perdura para siempre, y que aquellos que confían en él nunca serán defraudados.