**La Dedicación del Muro de Jerusalén**

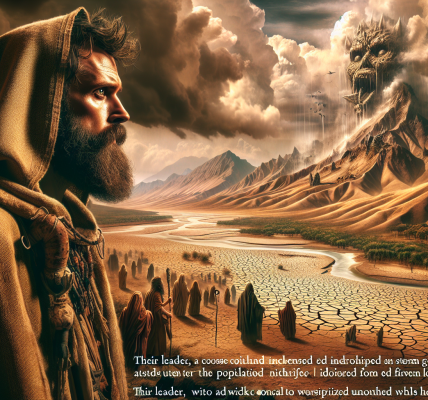

En aquellos días, después de que Nehemías, el copero del rey Artajerjes, había regresado a Jerusalén y, con la ayuda de Dios, había reconstruido el muro de la ciudad, el pueblo de Israel se preparaba para un evento solemne y gozoso: la dedicación del muro. Era un día de gran importancia, no solo porque el muro representaba la protección y la restauración de la ciudad, sino también porque simbolizaba la fidelidad de Dios hacia su pueblo, a pesar de sus fracasos y exilios.

El sol comenzaba a ascender sobre las colinas de Judá, iluminando las piedras recién colocadas del muro. Los habitantes de Jerusalén, junto con los levitas, los sacerdotes y los líderes del pueblo, se congregaron en la plaza frente a la Puerta de las Aguas. El aire estaba lleno de un sentido de reverencia y expectativa. Los rostros de los niños brillaban de emoción, mientras que los ancianos, con lágrimas en los ojos, recordaban los días de desolación y cómo Dios los había restaurado.

Nehemías, con su túnica sencilla pero digna, se levantó frente al pueblo. A su lado estaban Esdras, el escriba, y los líderes de los levitas. Nehemías alzó sus manos y, con voz firme, dijo: «Hoy es un día de acción de gracias. Hoy dedicamos este muro no a nuestra fuerza o habilidad, sino al Dios de Israel, quien nos ha dado la victoria sobre nuestros enemigos y nos ha permitido reconstruir lo que estaba en ruinas».

Los levitas, vestidos con sus túnicas blancas y puras, comenzaron a organizar a los cantores y músicos. Había dos grandes coros que se preparaban para marchar sobre el muro en direcciones opuestas, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, para encontrarse finalmente en el templo. Los instrumentos musicales, donados generosamente por el pueblo, resonaban en el aire: címbalos, arpas, liras y trompetas. El sonido era tan poderoso que parecía elevarse hasta los cielos, como un eco de alabanza que llegaba al trono de Dios.

El primer coro, dirigido por Esdras, comenzó su marcha hacia la derecha. Los cantores entonaban salmos de alabanza, y el pueblo respondía con gritos de júbilo. Las mujeres agitaban pañuelos de colores, y los hombres levantaban sus manos en señal de adoración. El segundo coro, guiado por Nehemías, avanzó hacia la izquierda. Ambos grupos llevaban consigo ofrendas de granos, vino y aceite, símbolos de la provisión y bendición de Dios.

Mientras los coros avanzaban, el muro se llenaba de vida. Los niños corrían de un lado a otro, maravillados por la vista de la ciudad desde lo alto. Los ancianos, apoyados en sus bastones, recordaban cómo, décadas atrás, este mismo lugar había sido un montón de escombros. Ahora, las piedras estaban firmemente unidas, y las puertas, que antes estaban quemadas y destruidas, brillaban con el trabajo de los artesanos.

Cuando los dos coros se encontraron en el templo, el sonido de las trompetas y los címbalos se intensificó. Los sacerdotes, vestidos con sus túnicas sagradas, ofrecieron sacrificios de acción de gracias sobre el altar. El humo del incienso ascendía hacia el cielo, mezclándose con las voces de los cantores que proclamaban: «¡Grande es el Señor, y digno de ser alabado! ¡Su misericordia permanece para siempre!».

Nehemías se arrodilló frente al altar, y todo el pueblo hizo lo mismo. Con lágrimas de gratitud, oró: «Señor, Dios de nuestros padres, tú nos has traído de vuelta a esta tierra, nos has dado fortaleza para reconstruir lo que estaba destruido y nos has protegido de nuestros enemigos. Que este muro sea un recordatorio de tu fidelidad. Que cada piedra cuente la historia de tu amor y poder».

Después de la oración, el pueblo celebró con un gran banquete. Las mesas estaban llenas de pan, vino, frutas y carnes asadas. Los levitas servían a los pobres y a los extranjeros, recordando las palabras de la ley que decían: «Amarás al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto». La alegría era tan grande que se escuchaba desde lejos, y hasta los pueblos vecinos comentaban: «El Dios de Israel ha hecho grandes cosas por su pueblo».

Al caer la noche, las antorchas iluminaban las calles de Jerusalén. Los cantores continuaban entonando salmos, y el pueblo danzaba en círculos, celebrando la bondad de Dios. Nehemías, observando la escena desde una de las torres del muro, sonreía con satisfacción. Sabía que la obra no había terminado, que aún había mucho por hacer para enseñar al pueblo a vivir según la ley de Dios. Pero en ese momento, todo era perfecto. El muro estaba dedicado, y el nombre de Dios había sido glorificado.

Y así, Jerusalén, la ciudad de Dios, brillaba como un faro en la noche, recordando a todas las naciones que el Señor es fiel, y que su misericordia permanece para siempre.