**El Templo de Salomón: La Gloria de la Casa de Dios**

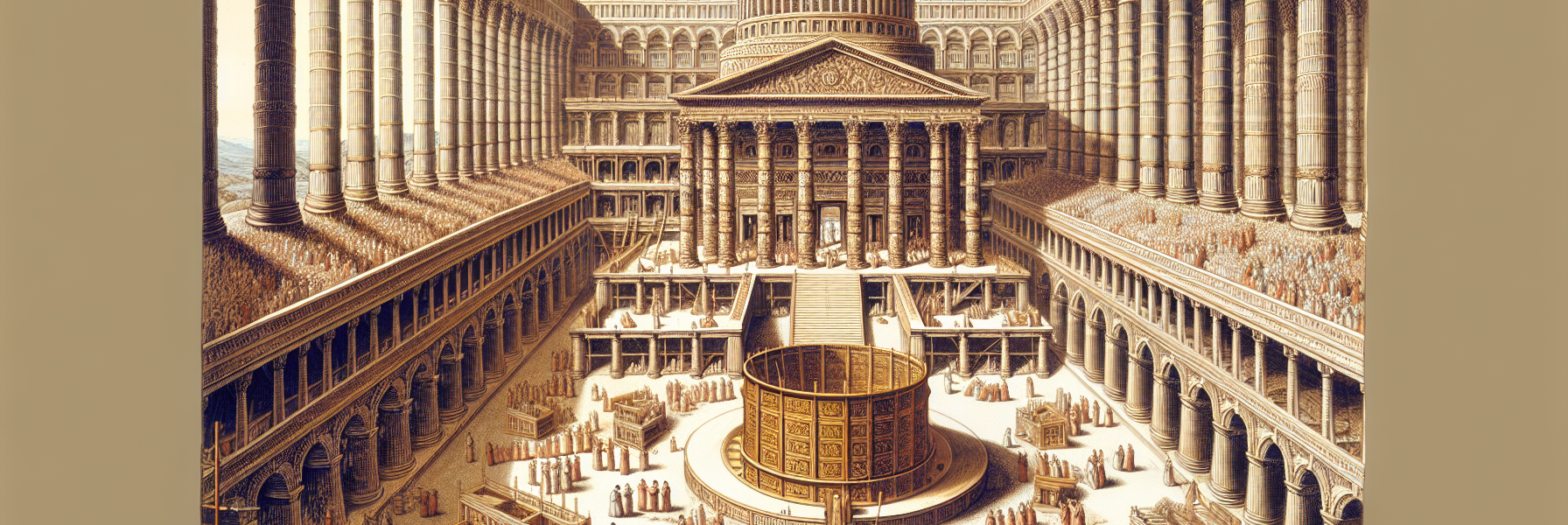

En los días del rey Salomón, hijo de David, el pueblo de Israel vivía en paz y prosperidad. Salomón, lleno de sabiduría divina, había emprendido la construcción del templo del Señor en Jerusalén, un lugar santo donde el nombre de Dios sería glorificado para siempre. El templo no sería solo un edificio, sino un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. El capítulo 4 del segundo libro de Crónicas nos transporta a aquellos días, donde cada detalle del templo fue diseñado con precisión y reverencia, reflejando la majestad del Creador.

El templo, construido con piedras labradas y cedros del Líbano, resplandecía bajo el sol de Jerusalén. Pero más allá de su estructura, el mobiliario sagrado era una obra maestra de arte y devoción. Salomón encargó a Hiram, un hábil artesano de Tiro, la creación de los utensilios y objetos sagrados que adornarían la casa de Dios. Hiram, lleno del Espíritu de sabiduría, trabajó con esmero, y sus manos dieron forma a obras que asombrarían a las generaciones venideras.

En el atrio del templo, se levantaba un imponente altar de bronce, donde los sacerdotes ofrecerían los sacrificios al Señor. Este altar, de veinte codos de largo, veinte codos de ancho y diez codos de alto, era un recordatorio constante de la necesidad de expiación y reconciliación con Dios. El bronce relucía bajo la luz del día, y el humo de los holocaustos ascendía hacia el cielo como un aroma grato al Señor.

Frente al templo, en el atrio exterior, se encontraba el mar de fundición, una obra impresionante que simbolizaba la purificación y la santidad. Este mar era una enorme vasija circular, de diez codos de diámetro y cinco codos de alto, sostenida por doce bueyes de bronce que miraban hacia los cuatro puntos cardinales. Los bueyes, tres hacia el norte, tres hacia el sur, tres hacia el oriente y tres hacia el occidente, representaban las doce tribus de Israel, unidas en adoración al único Dios verdadero. El mar de fundición contenía tres mil batos de agua, suficiente para que los sacerdotes se lavaran antes de entrar al lugar santo. El agua, clara y fresca, fluía como un recordatorio de la pureza que Dios exige de aquellos que se acercan a Él.

Además del mar de fundición, Hiram hizo diez fuentes de bronce, cada una de ellas adornada con grabados de querubines, palmas y flores. Estas fuentes, colocadas sobre bases móviles con ruedas, permitían a los sacerdotes transportar el agua necesaria para los ritos de purificación. Cada fuente era una obra de arte, con detalles que reflejaban la belleza de la creación divina. Las ruedas, hechas de bronce fundido, giraban con suavidad, y los querubines tallados en las fuentes parecían custodiar el agua sagrada.

En el interior del templo, el lugar santo resplandecía con el brillo del oro. Hiram hizo diez candeleros de oro puro, cada uno con sus lámparas, que iluminaban el espacio con una luz cálida y celestial. Los candeleros, colocados cinco a la derecha y cinco a la izquierda, representaban la luz de Dios que guía a su pueblo en la oscuridad. Además, hizo diez mesas para los panes de la proposición, donde se colocaban los doce panes que simbolizaban la provisión constante de Dios para su pueblo. Cada mesa estaba cubierta de oro, y los panes, frescos y fragantes, eran un recordatorio de la fidelidad del Señor.

El altar de oro, ubicado en el lugar santo, era el centro de la adoración. Allí, los sacerdotes quemaban incienso, cuy aroma ascendía como una oración perpetua ante el trono de Dios. El incienso, hecho de especias finas, representaba las oraciones de los santos, que suben al cielo como un aroma agradable al Señor. El altar, cubierto de oro puro, brillaba con una luz divina, y los querubines tallados en sus lados parecían custodiar el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban.

Finalmente, en el lugar santísimo, el arca del pacto descansaba bajo las alas de los querubines de oro. Este lugar, separado por un velo grueso, era el punto más sagrado del templo, donde la presencia de Dios se manifestaba de manera especial. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí, una vez al año, para hacer expiación por los pecados del pueblo. El arca, cubierta de oro, contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una urna con maná, recordatorios de la alianza entre Dios e Israel.

Así, el templo de Salomón se erigió como un monumento a la gloria de Dios. Cada detalle, desde el bronce reluciente en el atrio hasta el oro puro en el lugar santísimo, reflejaba la santidad y la majestad del Creador. El pueblo de Israel, al contemplar aquella obra, recordaba que Dios es digno de toda adoración y que su presencia es el mayor tesoro que pueden poseer. El templo no era solo un edificio; era un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, donde el pueblo de Dios podía acercarse a Él con reverencia y gratitud.

Y así, en aquellos días, el nombre del Señor fue glorificado, y su pueblo vivió en la luz de su presencia. El templo de Salomón se convirtió en un símbolo eterno de la fidelidad de Dios y de su deseo de habitar entre los hombres.