En aquellos días, el pueblo de Israel se encontraba en un momento de gran tribulación. Habían pasado veinte años desde que el arca del pacto había sido devuelta por los filisteos, pero el pueblo aún no había vuelto completamente al Señor. Samuel, el profeta y juez de Israel, se levantó como una voz de esperanza y guía en medio de la confusión. Él sabía que la única manera de que el pueblo experimentara la bendición de Dios era arrepintiéndose de sus pecados y volviendo sus corazones al Señor con sinceridad.

Samuel se dirigió al pueblo con palabras claras y llenas de autoridad: «Si de todo corazón os volvéis al Señor, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, y preparad vuestro corazón para el Señor, y sólo a Él servid. Entonces Él os librará de la mano de los filisteos». El pueblo escuchó atentamente las palabras de Samuel, y un sentimiento de convicción se apoderó de ellos. Comprendieron que habían estado sirviendo a ídolos vanos y que su desobediencia había traído aflicción sobre ellos.

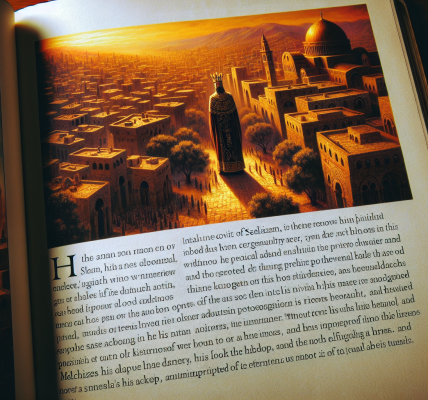

Con lágrimas en los ojos y corazones quebrantados, los israelitas se reunieron en Mizpa, un lugar que simbolizaba su deseo de renovación. Allí, confesaron sus pecados y se comprometieron a abandonar toda forma de idolatría. Samuel, viendo la sinceridad de su arrepentimiento, actuó como intercesor entre el pueblo y Dios. Ofreció un sacrificio de un cordero sin mancha, clamando al Señor por misericordia y perdón. El humo del sacrificio ascendió al cielo como un aroma agradable, y el pueblo se postró en adoración, reconociendo la santidad y el poder de Dios.

Mientras esto ocurría, los filisteos, quienes habían oído que los israelitas se habían reunido en Mizpa, decidieron atacarlos. Los filisteos eran un pueblo guerrero y temido, y su ejército avanzó con la intención de destruir a Israel. Cuando los israelitas se enteraron de que los filisteos se acercaban, el miedo se apoderó de ellos. Sin embargo, Samuel, lleno de fe, les dijo: «No temáis, porque el Señor está con nosotros. Él peleará por nosotros».

Samuel tomó un cordero joven y lo ofreció como holocausto al Señor, clamando en oración por la liberación de Israel. En ese momento, el cielo se oscureció y un trueno estruendoso resonó en el horizonte. El Señor respondió a la oración de Samuel con un gran estruendo que desconcertó a los filisteos. El ejército enemigo se llenó de confusión y comenzó a huir en desorden. Los israelitas, viendo la mano poderosa de Dios, salieron en su persecución y los derrotaron desde Mizpa hasta Bet-car. Fue una victoria tan grande que los filisteos no volvieron a invadir el territorio de Israel durante todo el tiempo que Samuel fue juez.

Para conmemorar esta gran liberación, Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, llamándola Eben-ezer, que significa «Hasta aquí nos ha ayudado el Señor». Esta piedra serviría como un recordatorio perpetuo de la fidelidad de Dios y de cómo Él había respondido a la oración y al arrepentimiento de Su pueblo.

Después de esto, Samuel continuó gobernando a Israel con sabiduría y justicia. Recorría el país año tras año, visitando Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgando al pueblo en todos esos lugares. Su liderazgo fue marcado por la integridad y el temor de Dios, y bajo su guía, Israel vivió en paz y prosperidad. Los filisteos fueron humillados, y las ciudades que habían tomado de Israel fueron devueltas, desde Ecrón hasta Gat. Además, los amorreos, quienes habían sido una amenaza constante, dejaron de hostigar a los israelitas.

El pueblo de Israel aprendió una lección invaluable: que la verdadera victoria no se encuentra en la fuerza de los ejércitos ni en la sabiduría humana, sino en la obediencia y la dependencia de Dios. Samuel, como siervo fiel, les recordó constantemente que debían servir sólo al Señor y guardar Sus mandamientos. Y así, Israel vivió en paz, recordando siempre que «Hasta aquí nos ha ayudado el Señor».