**El Cuerpo de Cristo: Una Historia de Unidad y Diversidad**

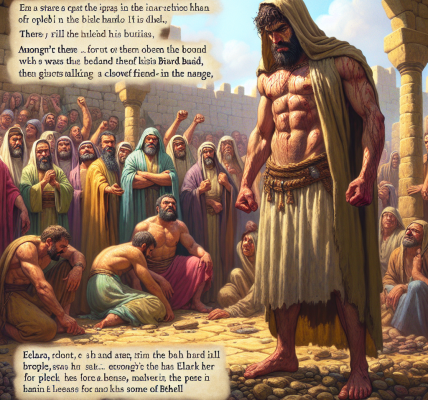

En la antigua ciudad de Corinto, una comunidad de creyentes se reunía en una casa humilde, iluminada por la luz tenue de las lámparas de aceite. Era una noche especial, pues Pablo, el apóstol, había enviado una carta desde Éfeso para animar y corregir a la iglesia. Timoteo, un joven discípulo, se levantó para leerla en voz alta. Los creyentes, sentados en círculo, escuchaban con atención mientras las palabras de Pablo resonaban en el aire.

«Ahora bien, hermanos, no quiero que ignoren lo siguiente acerca de los dones espirituales», comenzó Timoteo. Los presentes inclinaron sus cabezas, expectantes. «Hay diferentes clases de dones, pero el mismo Espíritu los concede. Hay diferentes maneras de servir, pero el mismo Señor es quien nos llama a servir. Hay diferentes tipos de actividades, pero es el mismo Dios quien produce todo en todos.»

El ambiente se llenó de un silencio reverente. Algunos asentían, otros intercambiaban miradas de asombro. Timoteo continuó: «A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás.» Sus palabras parecían tejer un tapiz de unidad en medio de la diversidad.

En ese momento, un hombre llamado Marcos, conocido por su habilidad para enseñar, se levantó. «Hermanos», dijo con voz firme, «esto nos recuerda que no todos tenemos el mismo don, pero todos somos igualmente valiosos. Yo puedo explicar las Escrituras, pero no tengo el don de sanidad que tiene Lidia.» Lidia, una mujer de fe inquebrantable, sonrió modestamente. Ella había orado por muchos enfermos, y varios habían sido sanados milagrosamente.

Un joven llamado Esteban, conocido por su sabiduría, añadió: «Es como si fuéramos partes de un mismo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano: ‘No te necesito.’ Ni la cabeza puede decirle a los pies: ‘No los necesito.'» Los presentes rieron suavemente ante la imagen, pero pronto se dieron cuenta de la profundidad de sus palabras.

Timoteo continuó leyendo: «De hecho, Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo de tal manera que los que menos honra reciben son los más necesarios. Así que no debe haber divisiones en el cuerpo, sino que todos sus miembros deben preocuparse por los demás.»

En ese momento, un hombre llamado Lucas, que solía sentirse insignificante porque no tenía un don llamativo como la profecía o el hablar en lenguas, levantó la mano tímidamente. «A veces me siento inútil», confesó. «Pero si somos un cuerpo, quizás mi papel es ser como esos miembros que no se ven, pero que sostienen todo.»

Timoteo asintió con empatía. «Así es, Lucas. Pablo dice que si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Tú eres tan importante como cualquier otro aquí.»

La reunión continuó con testimonios y oraciones. Una mujer llamada Priscila compartió cómo su don de hospitalidad había permitido que muchos se sintieran acogidos en la iglesia. Un hombre llamado Felipe habló de su capacidad para administrar los recursos de la comunidad con sabiduría. Cada uno, a su manera, contribuía al bienestar de todos.

Al final de la noche, Timoteo cerró la carta con las palabras finales de Pablo: «Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de ese cuerpo.» Los creyentes se abrazaron, sintiéndose más unidos que nunca. Comprendieron que, aunque eran diferentes en dones y habilidades, todos eran esenciales para cumplir el propósito de Dios.

Al salir de la casa, la luna brillaba en el cielo, iluminando las calles de Corinto. Cada creyente llevaba en su corazón la certeza de que, juntos, formaban algo más grande que sí mismos: el cuerpo de Cristo, unido por el amor y guiado por el Espíritu Santo. Y así, con pasos firmes y corazones llenos de esperanza, continuaron su camino, listos para servir y glorificar a Dios en todo lo que hicieran.