**La Visión del Hombre con la Cuerda de Medir**

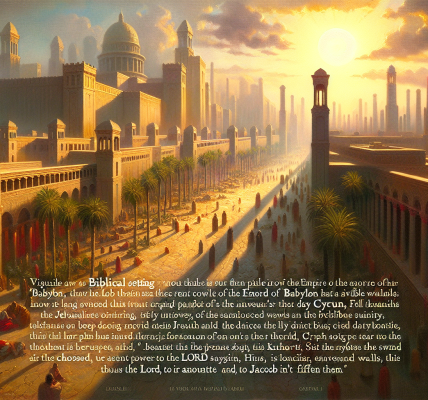

En los días del profeta Zacarías, cuando el pueblo de Israel regresaba del exilio en Babilonia, Jerusalén aún estaba en ruinas. El templo, otrora glorioso, yacía en escombros, y las murallas de la ciudad estaban derribadas. El pueblo, aunque había regresado a su tierra, vivía con el corazón afligido, preguntándose si alguna vez volverían a ver la gloria de Dios en su ciudad.

Una noche, mientras Zacarías oraba en su habitación, el Señor le concedió una visión. De repente, se encontró en medio de una llanura vasta y desolada, bajo un cielo oscuro salpicado de estrellas brillantes. En la distancia, divisó a un hombre que caminaba hacia él. Este hombre llevaba en su mano una cuerda de medir, larga y dorada, que brillaba con una luz tenue, como si estuviera impregnada de la gloria divina.

El hombre se acercó a Zacarías y, sin mediar palabra, comenzó a medir la ciudad de Jerusalén. Con pasos firmes y precisos, extendió la cuerda de medir de un extremo a otro de la ciudad, midiendo sus muros, sus calles y sus plazas. Zacarías observaba con asombro, preguntándose qué significaba aquella medición. ¿Acaso el Señor estaba preparando la reconstrucción de la ciudad? ¿O era esta una señal de algo más profundo?

Mientras el hombre medía, un ángel del Señor se acercó a Zacarías y le dijo: «Corre, habla con ese joven que está midiendo y dile: ‘Jerusalén será habitada como una ciudad sin muros, a causa de la multitud de hombres y de ganado que habrá en medio de ella. Yo seré para ella un muro de fuego alrededor, y seré su gloria en medio de ella, dice el Señor'».

Zacarías, lleno de asombro, corrió hacia el hombre con la cuerda de medir y le transmitió las palabras del ángel. El hombre dejó de medir y, con una sonrisa serena, le dijo: «El Señor no está interesado en las medidas terrenales de esta ciudad. Él está preparando algo mucho más grande. Jerusalén no será limitada por muros de piedra, porque su gloria será tan grande que no podrá ser contenida. El Señor mismo será su protección y su esplendor».

En ese momento, Zacarías comprendió que la visión no se trataba solo de la reconstrucción física de Jerusalén, sino de una promesa mucho más profunda. El Señor estaba anunciando un tiempo en el que su presencia llenaría la ciudad de tal manera que no habría necesidad de muros para protegerla. Su gloria sería tan evidente que atraería a personas de todas las naciones, y Jerusalén sería un lugar de bendición para todos los pueblos.

El ángel continuó hablando: «Escucha, Zacarías, y proclama estas palabras al pueblo: ‘Huye de la tierra del norte, dice el Señor, porque os esparcí por los cuatro vientos del cielo. Huid, habitantes de Sión, los que moráis con la hija de Babilonia. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos: Tras la gloria me ha enviado a las naciones que os saquearon; porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo para sus siervos, y sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado'».

Zacarías sintió un escalofrío al escuchar estas palabras. El Señor no solo estaba prometiendo la restauración de Jerusalén, sino también la vindicación de su pueblo. Aquellos que habían oprimido a Israel serían juzgados, y el Señor protegería a su pueblo como alguien protege la pupila de su ojo. La promesa era clara: Dios no abandonaría a su pueblo, y su gloria se manifestaría de manera poderosa.

La visión continuó, y Zacarías vio cómo Jerusalén se llenaba de una luz resplandeciente. Las calles estaban llenas de gente de todas las naciones, y el templo brillaba con una gloria que superaba todo lo que él había visto antes. El Señor estaba en medio de la ciudad, y su presencia era tan palpable que no había necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la iluminaba.

Finalmente, el ángel le dijo: «Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí que vengo, y moraré en medio de ti, dice el Señor. Y muchas naciones se unirán al Señor en aquel día, y serán mi pueblo, y moraré en medio de ti. Entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Y el Señor poseerá a Judá como su heredad en la tierra santa, y escogerá otra vez a Jerusalén».

Zacarías despertó de la visión con el corazón lleno de gozo y esperanza. Aunque Jerusalén aún estaba en ruinas, él sabía que el Señor estaba obrando algo mucho más grande. La promesa de Dios no se limitaba a la reconstrucción de una ciudad terrenal, sino que apuntaba a un futuro glorioso en el que su presencia llenaría la tierra y todas las naciones se unirían en adoración al único Dios verdadero.

Y así, Zacarías salió a proclamar la palabra del Señor al pueblo, animándoles a confiar en las promesas de Dios y a esperar con fe el día en que su gloria llenaría la tierra como las aguas cubren el mar.